“二战”期间,居然还有这样的一批日本人(第2/4页)

按照9066号法令规定,总统授权战争部建立“军事区”,可以命令“任何人或所有人”撤离。

这也就意味着,将日裔美国人驱逐并集中关押管理,成为合法行为。

3月27日,是法令规定“自愿迁移”的最后截止日期。3月30日,从黎明开始,强制撤离的“第20号平民禁令”开始贴到每一个日裔美国人家庭的家门上。被强制撤离的日裔美国人只允许携带个人物品,刀片和白酒全部被没收,投资和银行存款也全部被没收,所有的申诉和抗议全都无效。

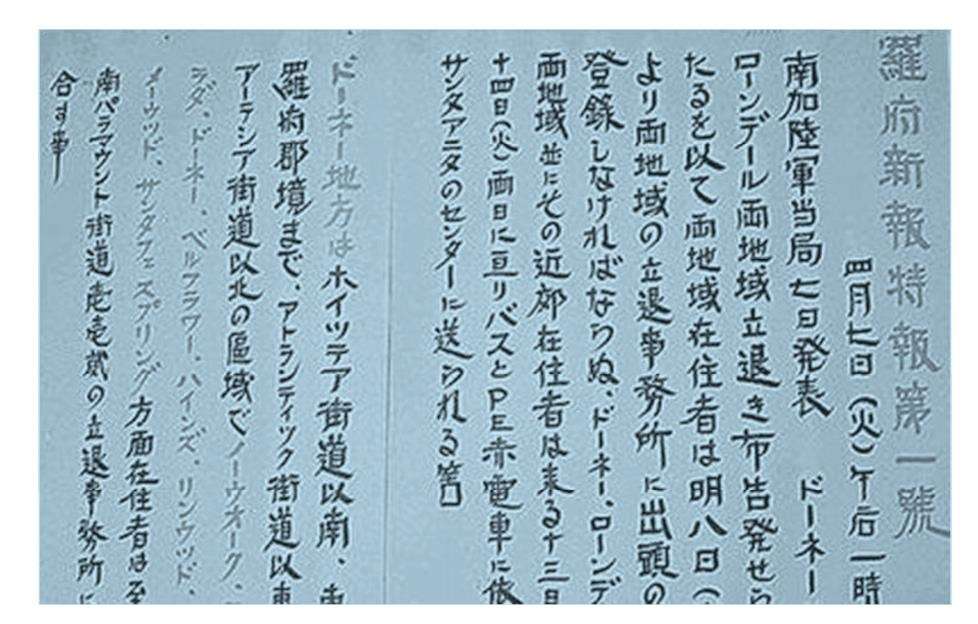

日本人生活区张贴的“重新安置”命令

等待运送大巴的日本家庭,每个人身上都系着标签防止走散

运输卡车停在日本家庭的门前,士兵在人行道上喊:“出来!日本佬!”这不由让人想起了德国士兵在欧洲的命令:“走!犹太人!快走!”

就这样,日裔美国人拖家带口,上了卡车,被送到了各个州设定的“战时安置中心”,这些中心,全都设在整个国家最荒凉的土地上。

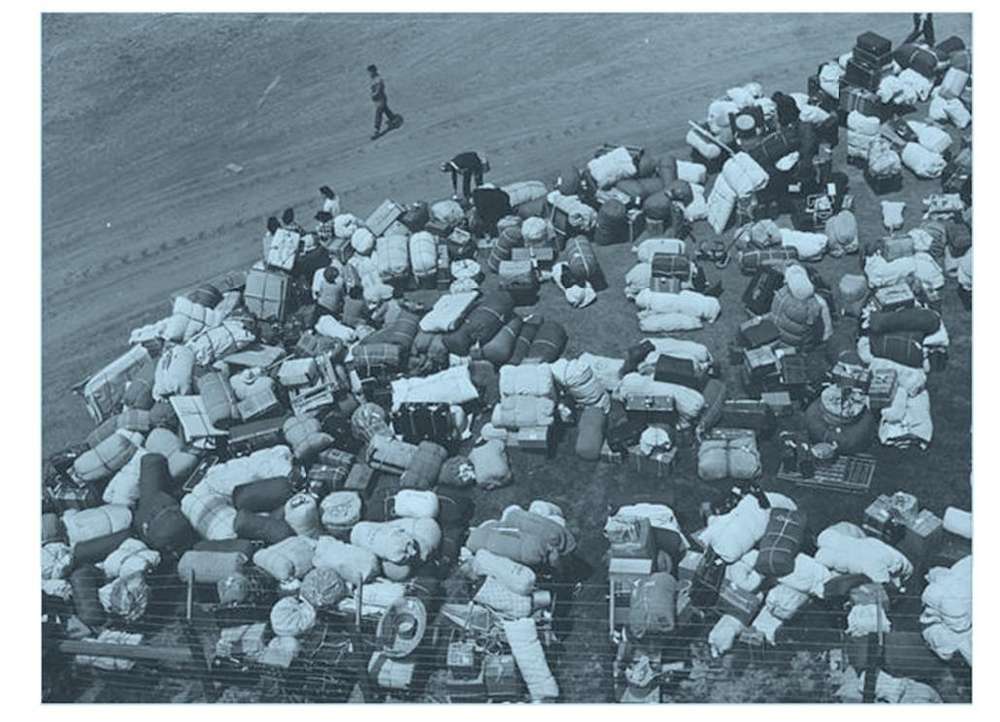

被安置的日本家庭的行李

根据当时的统计,第一代日本移民,损失的农田和设备价值7000万美元,水果蔬菜损失3500万美元(当时加州一半的水果是日裔美国人出产的),年收入减少5亿美元,其他存款、股票、债券不计其数。

4

那些被安置的日本家庭,过的是怎样的一种生活呢?

一个六七口人的日本家庭,在安置中心里大约能分到一间40平方米左右的“公寓”——一个用油毛毡搭起来的小木屋。屋子里有一个炉子(有的地方没有炉子)、一盏吊灯,以及床,其他的家具基本要他们用废木料自己动手做。

一个比较典型的安置中心日本家庭木屋

房间里没有自来水,营房每个区共用一个洗衣房、食堂、厕所和露天淋浴室——妇女们不得不在站在高高岗哨上的看守注视下洗澡。当她们提出反对意见时,看守反问她们:“你们现在是美国人吗?”

食堂吃饭

最让人不能接受的是安置中心四周拉了铁丝网并通了电,有全副武装的士兵日夜巡逻,不准他们外出。晚上,强烈的探照灯灯光会照进每户家庭的窗户。

这是安置中心吗?并不是,越来越多的人找到了一个更合适的词来形容那些地方——集中营。

相比于纳粹集中营,只是食宿条件略好,没有焚尸炉和虐待而已。

在遭受了明显不平等的待遇后,那些日裔美国人是怎样反应的?

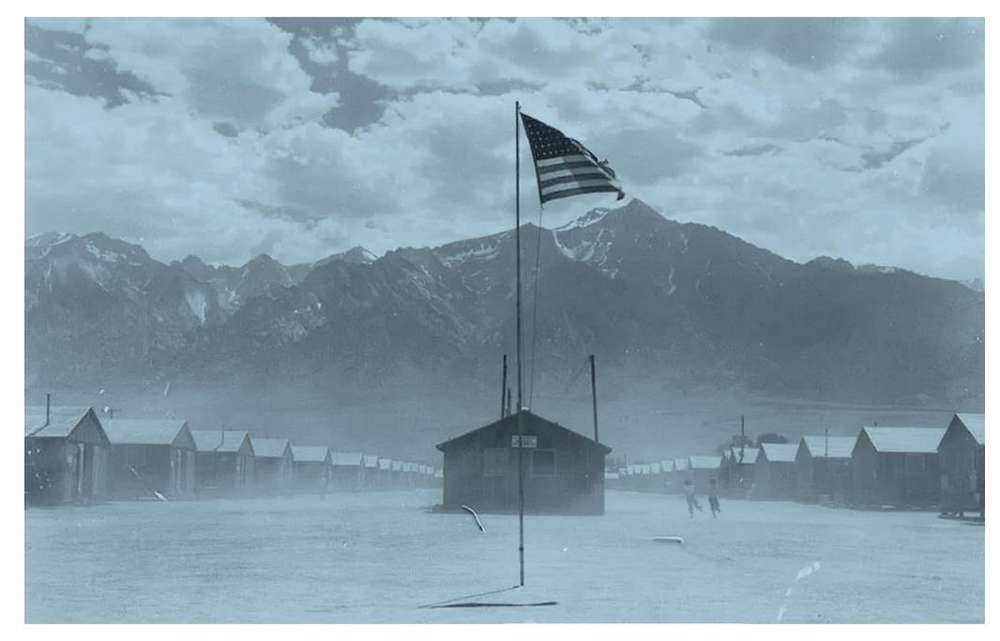

他们没有任何的反抗。事实上,所有的营地都没有发生过一起暴动事件。不仅如此,就连营地看守都感到诧异的是,每天早上,日裔美国人都会集合升星条旗,在他们的童子军(每个营地只有一个)打鼓吹号伴奏下,敬礼。

加州安置中心的星条旗

每个星期六晚上,营地里的日裔美国人都会唱《美丽的美利坚》,在营地设置的课程里,最受欢迎的课程是英语和美国历史。

在艰苦的环境里,日裔美国人依然想表达自己对这个国家的热爱和忠诚,而且,他们想做的事还不仅仅是在营地里。

5

1943年,美国和日本在太平洋战场上陷入死战,同时开始在欧洲战场派出登陆部队,兵源严重吃紧。

也就是在这时候,日裔美国人获得了当兵参战的机会。

尽管日裔美国人的二代年轻移民都对自己家庭和父母辈遭遇的不公颇有微词,但面对当兵的机会,还是争先恐后地报名——他们觉得,只要自己在战场上表现得好一点,自己在营地里的亲人就会被照顾得好一点。

1944年2月22日,来自科罗拉多州安置中心的48名日裔美国人在丹佛征兵站报名参军,准备接受体检

一批日裔美国人进入了美军情报系统,负责破译日军的密码。1943年4月14日,美军截获了日军一份机密电报,这份电报使用的是日军当时认为“无法破译”的新密码,但美军的日裔密码专家组熟悉日文的语法习惯,仅仅用了6个小时就破译了密码。

4月18日,发动“偷袭珍珠港”的日本联合舰队司令长官山本五十六,在视察日军基地的飞行途中,被通过破译密码得知他行程的美军战斗机埋伏,最终山本五十六的座机被击落在原始丛林中,机毁人亡。

1944年7月,日裔情报员破译了之前被标记为“无军事价值”的日军情报资料,找出了“大日本帝国”军火库存清单,使得之后美军的B–29轰炸机有的放矢,一炸一个准,大大缩短了战争进程。