第四章 骑兵的马镫战术革命与北方民族政权转型(第3/16页)

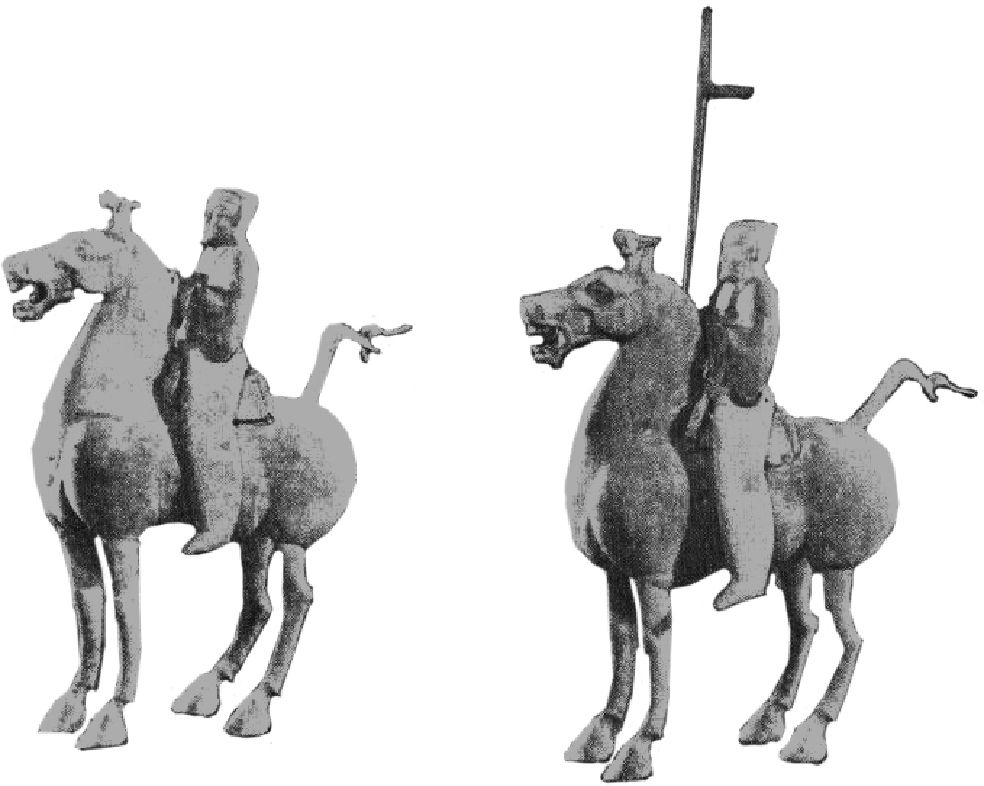

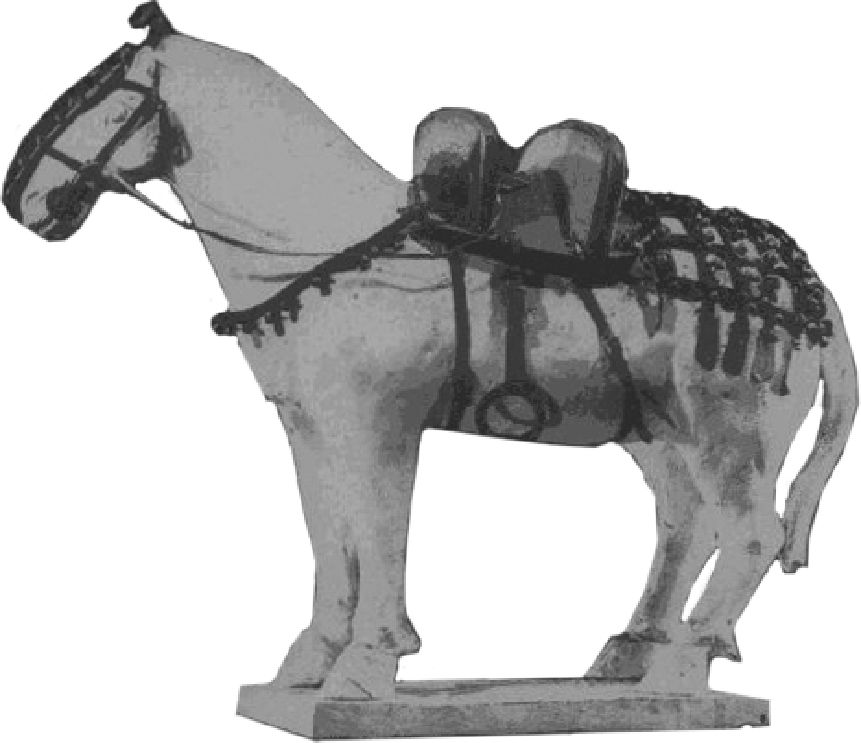

杨泓根据八个战国到唐代马鞍具(有些包括马镫)的考古样本,提出了马鞍具从“坐垫”到“高马鞍”的变化过程。[20](见图2)在武威雷台墓葬出土的铜马、骑兵像,也有相对较高的马鞍造型,但又不如西晋长沙墓陶俑和安阳十六国鲜卑墓马鞍实物高(见图3),属于先秦汉初到两晋之间的过渡类型,以往研究者将雷台墓断定为东汉末期,最近又有学者提出当属西晋墓葬。[21]本书认为,从马鞍形制的变化过程来看,以东汉末期比较合理。美国学者顾传习也指出了这种高马鞍与冲击战术的关系:“……我怀疑,雷台这种包裹着骑手臀部的鞍头和鞍尾形制,也是出于同样原因发展起来的。换言之,即方便马上的战士使用矛或者戟;因为雷台铜像所用兵器正是矛和戟,并且鞍具也有此特色。”[22]但加高的马鞍给骑手上马造成很大不便,这正是马镫出现的诱因,即协助骑手上马之用。根据3—4世纪的文献和考古材料,基本可以勾勒这种技术手段的发展脉络。

图2 战国到唐代的“马鞍具演变示意图”(杨泓:《中国古兵与美术考古论集》,第145页)

图3 武威雷台墓中的铜马与骑士造型(《武威雷台汉墓》图版三)

第二节 骑兵冲击战术的成熟:马镫与马槊

从单马镫到双马镫的历程

在吴赤乌二年(239年),东吴交州牧吕岱平定一场叛乱,当时他年已八十,有人写信恭维他:“又知上马辄自超乘,不由跨蹑,如此足下过廉颇也”[23]。从信件行文判断,当时上马应当有了某种辅助工具,可以帮助骑手“跨蹑”,吕岱不服老而故意不用,才直接跳上马背。[24]信中引用老年廉颇被甲上马的典故,但战国时代尚无单马镫,廉颇展示的只是一名普通骑手的必备技能,而吕岱是有辅助手段而不用,才引起了时人的惊异。联系考古成果可以推测,在吕岱的三国时期,辅助骑士上马的单马镫可能已经出现。

目前考古所见较早的单马镫造型,是西晋永宁二年(302年)长沙墓葬的随葬马俑,在吕岱平乱之后六十三年,其中有四尊陶马俑的左侧都塑有一个三角形马镫,骑者的脚也未在镫中,所以发掘报告作者推测“是供上马时踏足之用,骑上之后则不用镫了”[25]。(见图4)考古实物并不代表这种技术出现的最早年代,现在出土的也未必是制作最早的单镫陶俑作品,这中间存在几十年的时间差很正常。所以可以推测,在公元240年代的三国鼎立时期,用于辅助上马的单马镫已开始运用。

图4 长沙西晋墓的陶俑,高马鞍和单马镫组合(《长沙两晋南朝隋墓发掘报告》图版十一、十二)

从长沙西晋墓的陶俑可见,这个时期马鞍的鞍桥极高,前后鞍桥之间非常狭窄。这种结构可以给骑手提供较稳定的依托,但确实也给上马造成了极大不便。出土陶俑的单马镫都在马体左侧,人都习惯从马匹左侧上马,这也可以旁证单马镫为辅助上马的工具。吕岱所在的交州和出土陶马的长沙都在长江以南,并非战马原产地和骑兵战术普及之地,对这个现象可以用两种截然相反的解释:一说它们更能证明单马镫在整个中国文化圈的广泛运用;也可以说,是对骑马并不熟悉的地区首先发明了这种辅助上马工具,然后才向其他地区扩散。由于出土材料尚比较有限,目前难以做出定论。

但可以确定的是:从三国后期到西晋时,正是高桥马鞍与单马镫组合的盛行时期。[26]骑手在驰骋时将一只脚放在单马镫中,也可以获得一些支撑。当骑手意识到这一点时,双马镫便顺理成章地出现并普及了。罗宗真先生对此的解释非常有见地:“到魏晋南北朝时为了更好的骑坐稳当,马鞍才前后起桥,鞍桥直立,称‘两桥垂直鞍’……到了这个时候,马具中十分重要的一个部件,随着高桥马鞍的出现而产生,这就是镫。”[27]

考古材料提供的双马镫普及时代,也是4世纪的东晋十六国时。南京象山东晋墓7号墓出土一尊陶马俑,“两侧有镫”,应是双马镫的较早代表。[28]1954年西安草场坡1号墓出土了一组铠马陶俑,明确塑有双马镫造型,以前考古学者认为是北朝墓葬,现在逐渐改为十六国的前后秦时期。[29]至于较早的双马镫实物,则是辽宁北票出土的北燕太平七年(415年)冯素弗墓。[30]

图5 孝民屯十六国鲜卑墓中的马具实物复原图,高马鞍和单马镫组合(《安阳孝民屯晋墓发掘报告》图版八)