第十二章 北魏政权中期的战争模式(第3/14页)

和七年前拓跋嗣发动的进占河南之战相比,430年的河南之战宋军表现更差,重兵驻防的滑台城也仅坚持了四个月。这一是因为宋军已有上次失败的教训,对于在冬季固守黄河防线没有信心;二则是宋军从八月进占河南,到十月迎击魏军的反攻,只有两个月的准备时间,粮储、城防等工作都不够充分,当冬季临近、水路运输中断时便难以坚守。

另外,在对宋军展开反击之际,魏帝拓跋焘还在亲率禁军征讨关西的赫连定残余势力。所以魏军是在西、南两线,对两个政权同时进行战争,而且都获得了胜利。这背后的直接原因,是魏军一直在进行对柔然、赫连等势力的战争,军队富有作战经验,拓跋焘及叔孙建等将帅的素质较高;更深层的原因,则是北魏此时已经统治了人口最稠密、经济最发达的河北地区,深化了对汉地的统治,可以发掘出巨大的战争潜力,而且北魏还控制着以平城为中心的草原地区,维持着强大的骑兵战斗力。农业和草原地区两种军事资源的综合,保障了拓跋焘时期对周边的扩张战争。

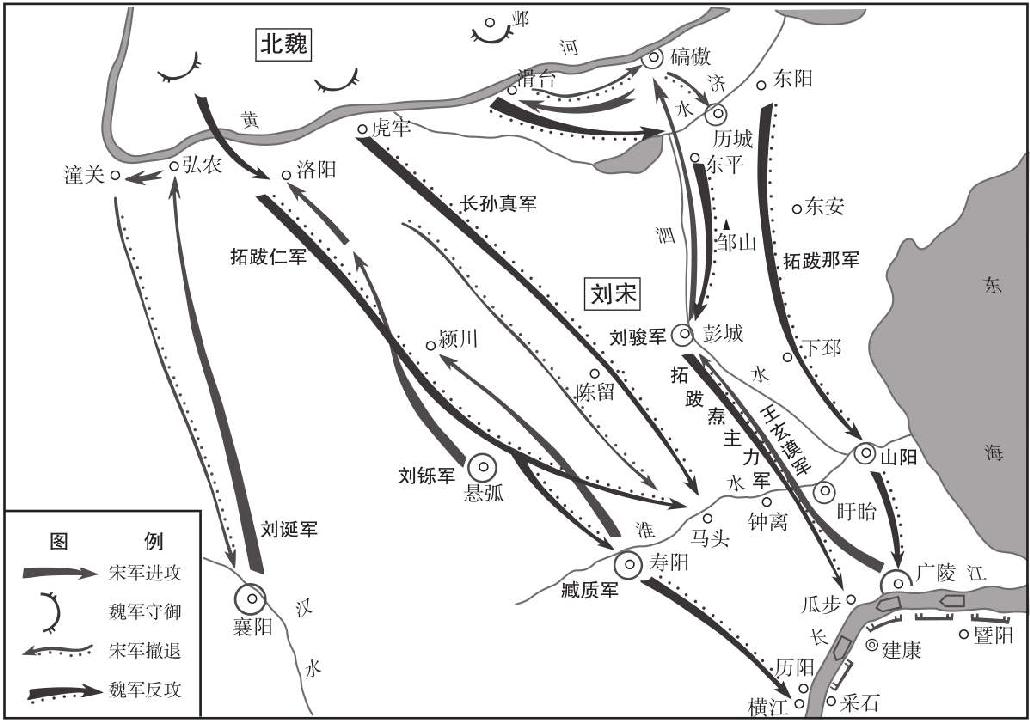

450年宋魏之战

到刘义隆和拓跋焘统治后期,北魏已兼并了北方诸割据政权,宋、魏之间的对峙和冲突更为直接。在440年代后期,北魏关中地区发生盖吴武装起事,刘宋试图乘机向关中扩张,对盖吴武装多有援助。拓跋焘平定盖吴之后,决心对刘宋进行报复性攻击,遂揭开了450年宋魏大规模战事的序幕。(关于此次战役,可参考图10)这一年度宋魏战争的特点是:

第一,投入兵力规模巨大,双方几乎都是倾国动员。

第二,地域广。战场自黄河直至长江,从东线的泗水流域到中线的汝水、颖水流域,再到西线的陕城—潼关方向,都有激烈战事。

图10 刘宋元嘉二十七年(450年)攻魏和魏军反攻示意图

第三,南北双方选择战机的季节阶段性非常明显。年初的春季是北魏的进攻阶段;夏季,宋军转入反攻;到秋冬季,则是魏军的更大规模反攻。一年之中,战局因时令分成了三个截然不同的阶段。

第一阶段

北魏太平真君十一年正月,拓跋焘率兵渡过黄河,先到洛阳巡视。二月,他对刘宋方面“声云猎于梁川”[11]。刘义隆判断魏军可能会有骚扰攻势,遂要求淮北边戍“小寇至,则坚守拒之;大众来,则拔民户归寿阳”[12]。但魏军的行军非常迅速。二月三日(甲午),拓跋焘尚在做游猎姿态,[13]二十日(辛亥),魏军已经突入刘宋境内。关于魏军数量,《宋书·索虏传》称“焘自率步骑十万寇汝南”,此数字大致不误。宋军边防戍所来不及做出反应。汝水、颖水流域诸郡县相继失守。只有汝水之滨的悬瓠城中有近千名士兵坚守,寿阳宋军主力慑于魏军威势,不敢前往救援。[14]魏军一面分兵劫掠周边郡县,一面围攻悬瓠,采用了架设高楼射箭、用虾蟆车运土填堑、冲车撞击城墙等攻城战术,甚至熔毁佛像制造大钩,“施之冲车端,以牵楼堞”,并搭人梯(肉薄)强行爬城,[15]但都被守城宋军击退。魏军围城共四十二天,进入四月之后,刘义隆派出的增援军队即将抵达,拓跋焘遂下令撤退,450年宋魏第一阶段战事结束。

在这一阶段战事中,北魏常备军数量多且机动性强,优势非常明显,能在宋军进行备战之前迅速展开攻势。当宋军集结向战场开进时,魏军已掳掠了大量人口撤军。另外,此次魏军的攻势比较集中,只局限在淮河中游以北,刘宋所谓“淮西六郡”地区。[16]但拓跋焘此次并未有向南推进边界的全盘计划,只是准备进行一次劫掠作战,所以战事开始时间较晚,且悬瓠临近淮河入夏较早,使得魏军未能克城而退兵。

第二阶段

为报复魏军及恢复河南地区,刘义隆在此年夏发动大规模北伐。此次刘宋境内全面动员,北伐军主要分三路:

东线,王玄谟水师自彭城北上,准备自碻磝入黄河克复滑台,并进而占领虎牢、洛阳。

中线,隶属于豫州刺史(南平王铄)的刘康祖所部从寿阳北上,准备与王玄谟水师合力攻占虎牢。

西线,隶属于雍州刺史(随王诞)的柳元景所部从襄阳北上,翻越伏牛山系之后进攻豫西的陕城等地,东与洛阳方向联兵,西向潼关及关中扩展。

从进军路线看,这次北伐和桓温征前燕、刘裕征后秦颇为相似,都是以东线为主力,从泗水北上黄河;中线从寿阳进攻虎牢方向,和桓温时的豫州刺史袁真所部,及刘裕时的檀道济、王镇恶所部的目标完全一致。只有西线的雍州军队,在以往北伐中没有从这个方向出击的先例。因为这条路线需要翻山越岭,过于艰险,也不能直接攻击洛阳或者关中重地。但恰恰由于这个特征,北魏在豫西的防御力量比较薄弱,使得这路宋军取得的战果最大。