第二章 “德意志的莫扎特”(第6/6页)

折中而粗糙的传记一方面创造了一个时髦好动、洛可可式的音乐家形象,他那戴着轻浮缎带的假发成了一个很受欢迎的“刻奇”(kitsch)之物;另一方面则构造出一个现代的、现实的莫扎特,他那冷峻的自然主义和所谓的客观性只不过体现在事无巨细的臃繁琐碎之中。[85]

席德迈尔特别坚持说,莫扎特受惠于法国和意大利文化这一点已经被强调过了头。他急于矫枉,强硬地论证说像《费加罗》和《唐·乔万尼》这样的作品也和《魔笛》一样具有深刻的德国性:

单以剧本用外语写成这一点,并不能够说明我们把这两部作品看作意大利歌剧是有道理的……即便是更为漫不经心的观察者也会注意到,这个费加罗和他的苏珊娜、伯爵和伯爵夫人,以及唐·乔万尼和司令官、安娜、莱波列罗、塔米诺和帕米娜、莫诺斯塔托斯和帕帕吉诺,都只能产生于德国土壤,即便这些作品在音乐术语上不时被归为意大利和法国歌剧。[86]

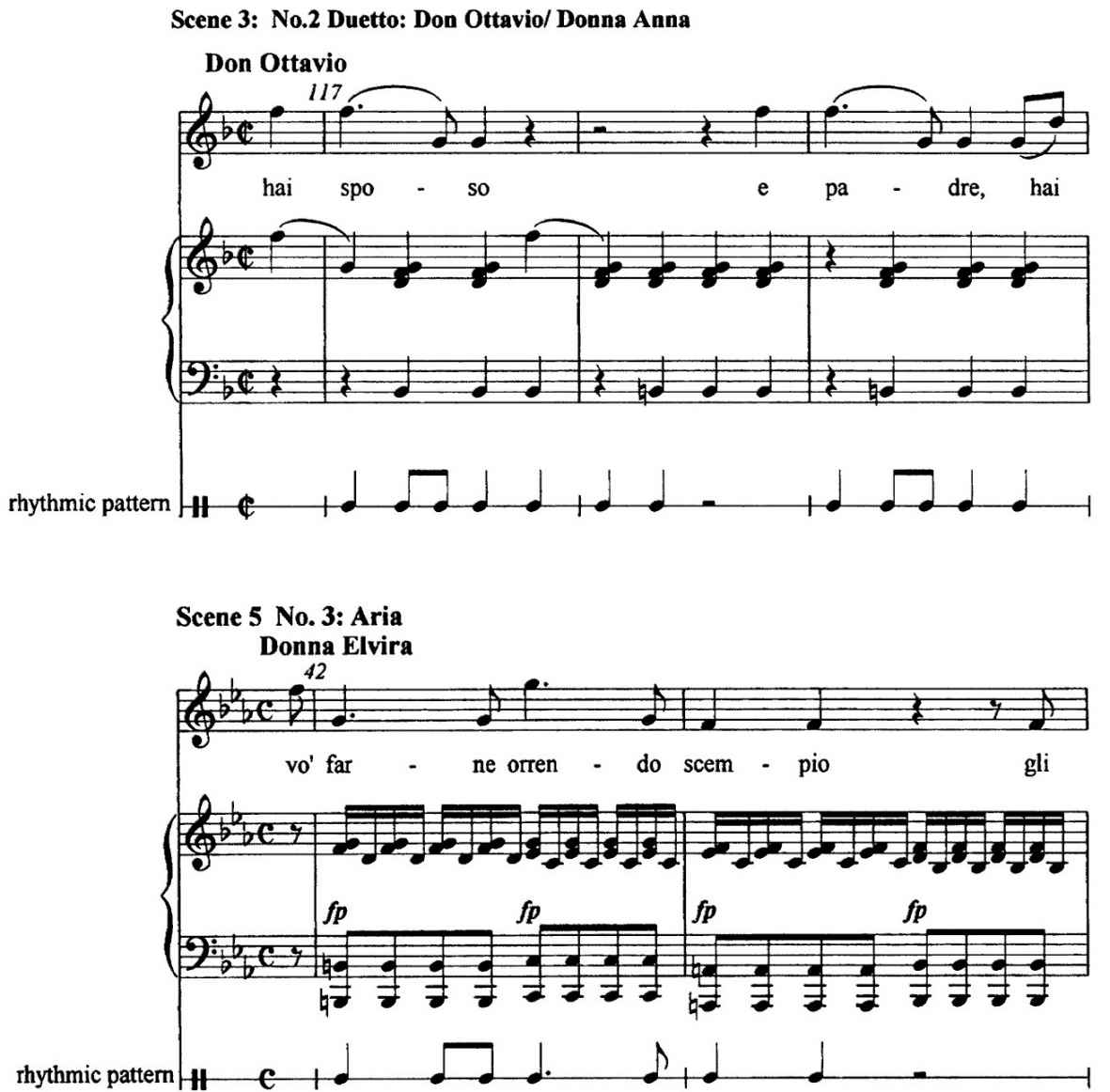

在更晚的一篇发表于1942年的文章里,席德迈尔把他对莫扎特的德国中心诠释服务于战争。他在文中重申自己相信莫扎特的音乐整体上有着日耳曼的起源,宣布这位作曲家为国家最宝贵的文化财富,需要不计代价地保护,让他免受迫在眉睫的威胁,即被东方的战争势力所破坏。[87]席德迈尔讨论莫扎特的德国性时,用的是粗线条的修辞笔法,专注于精神特质、爱国情怀和歌剧人物刻画等方面;他并未在音乐风格方面分析这些要素。瓦尔特·费特(Walther Vetter)则和他相反,在论文《莫扎特意大利歌剧中的民族特征》(Volkhafte Wesensmerkmale in Mozarts italienischen Opern)中尝试了音乐分析。该文在1938年5月于杜塞尔多夫举行的帝国音乐节(Reichsmusiktage)音乐学大会上递交,后发表于《音乐时报》。文中先初步讨论民族性和音乐——引人瞩目的是,门德尔松和德国文化遗产的关系被撇清了——而费特的主要论点是提出“莫扎特作品德国性的秘密,不会对尝试单纯从文本来诠释音乐的人显现,而只会对那些以音乐的视角来诠释文本的人显现”。他引用《唐·乔万尼》第一幕中两个段落之间明确、有组织的音程和节奏关联来证明这个论点。这两段,第一段出自安娜(Donna Anna)和奥塔维奥(Don Ottavio)的二重唱,第二段出自之后艾尔维拉(Donna Elvira)的咏叹调。文中,费特引用如下谱例为证据,来决定性地证明莫扎特的音乐语言在本质上是有组织的,也就基本上可以理解为是德国性的。[88]

2.瓦尔特·费特所引《唐·乔万尼》谱例,用以证明莫扎特音乐风格中的日耳曼起 源。

席德迈尔和费特的这种仇外的立场试图消解甚至否认莫扎特对非日耳曼文化的积极反应;这种立场在第三帝国最后几年略有消减。这种诠释上的修正和政治形势的变化有很大的关系。例如,随着希特勒的德国和墨索里尼的意大利合作关系日渐增强,回避不必要的反意大利说辞,以免疏离德国最亲近的盟友,就成了实用策略;得到强调的则是把意大利和德国音乐相联结的共同原则和价值,而非一味宣扬德国霸权。作家汉斯·恩格尔1944年的《德国和意大利在音乐史中的关系》(Deutschland und Italien in ihren musikgeschichtlichen Beziehungen)一书试图证明这种联系。恩格尔在序言中勾勒出这一论点,并尝试淡化两国音乐气质的明显差异:

尽管有这许多由大自然和历史带来的相似性,但德意两国的音乐才华和两国对音乐的热爱一直有一些反差和紧张关系,并至今如此。这种关系成果丰富。除了对意大利的土地、日光和美景的大体向往之外,在德国音乐家身上总能看到一种对北欧式深度的音乐憧憬;这两方面本非对立。[89]

恩格尔虽然致力于强调两国的和睦关系,但谈到莫扎特时,他仍然追随席德迈尔那一路的观点,尽责地让作曲家的成熟作品不显现出不必要的意大利影响。他承认早期作品——如歌剧《假扮园丁的姑娘》——“集意大利喜歌剧传统之大成,和普契尼(Piccini)、帕依谢洛(Paisiello)、古列尔米(Gugliemi)、安弗西(Anfossi)和加鲁皮(Galuppi)等作曲家的成就有着很强的关联”,但他把莫扎特的晚期歌剧,如《费加罗的婚礼》和《唐·乔万尼》,从这些作曲家的模式中分离出来。[90]例如,在谈到《费加罗的婚礼》时,恩格尔声称,这部歌剧有的不只是“属于下一代意大利人之最高成就的那种娱乐和情绪,如罗西尼的《塞维利亚的理发师》(Barber of Seville),更有思想深度,不只是对人类爱情的共鸣,而有着超越平庸世事的阵阵不安和隐秘的渴望”。[91]因为他是对德国读者写的,所以没必要强调说,后一种品质正是德国内在的,和意大利式的思维方式稍显格格不入。