第十五章 清代道学之继续(第2/9页)

又云:

近人讲学,多以晋人清谈,甚害事。孔门无一语不教人就实处做。(同上)

桴亭所著《思辨录》,对于兵农礼乐政制,俱有研究,与习斋同。而习斋亦讲正心诚意,与桴亭亦同。故习斋之学,虽反道学,然实系一部分道学之继续发展也。

(一)理、气

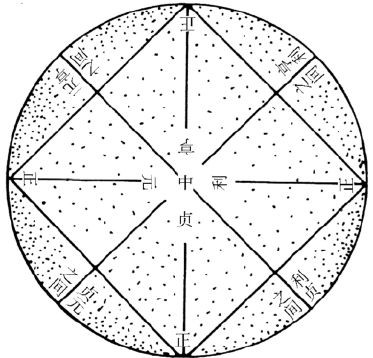

习斋之学,大部分为关于教育及修养之辩论。其较有哲学兴趣者,为其《存性编》中对于理、气、性、形,之辩论。《存性编》中“为妄见图凡七,以申明孟子本意”。(《存性编》卷二页二)其总图如下:

习斋释此图云:

大圈,天道统体也。上帝主宰其中,不可以图也。左,阳也;右,阴也。合之则阴阳无间也。阴阳流行而为四德,元亨利贞也。(自注:“四德先儒即分春夏秋冬,《论语》所谓四时行也。”)横竖正画,四德正气正理之达也。四角斜画,四德间气间理之达也。交斜之画,象交通也。满面小点,象万物之化生也。莫不交通,莫不化生也。无非是气是理也。知理气融为一片,则知阴阳二气,天道之良能也。元亨利贞四德,阴阳二气之良能也。化生万物,元亨利贞四德之良能也。知天道之二气,二气之四德,四德之生万物,莫非良能,则可以观此图矣。(《存性编》卷二页三)

所谓上帝,下文未再提及。习斋之宇宙论中,实不必有此。习斋以阴阳二气为“天道之良能”。“阴阳流行,而为四德。”此段仅言及四德之交通。实则“二气四德,顺逆交通,错综薰蒸,变易感触,聚散卷舒”。(同上页六)此“十六者四德之变也。德惟四而其变十六。十六之变,不可胜穷焉。为运不息也”。(同上页六)二气四德如此永久变动周流,互相影响,而万物于以化生。然所谓“十六之变,不可胜穷”者,乃就其极言之。实则十六变为三十二类,即“中边直屈,方圆衡僻,齐锐离合,远近违遇,大小厚薄,清浊强弱,高下长短,疾迟全缺”。(同上页七)“此三十二类者,又十六变之变也。三十二类之变,又不可胜穷焉。然而不可胜穷者,不外于三十二类也。三十二类,不外于十六变也。十六变不外四德也。四德不外于二气,二气不外于天道也。”(同上,页九)

万物之生,皆禀此二气四德。惟其所禀有上述三十二类之不同,故物之聪明愚蠢,强弱寿夭,皆视其所禀而异。(同上)然物虽有此不同,而其所禀,则皆“不外于天道”之二气四德也。习斋云:

万物之性,此理之赋也。万物之气质,此气之凝也。正者,此理此气也。问者,亦此理此气也。交杂者,莫非此理此气也。高明者,此理此气也。卑暗者,亦此理此气也。清厚者,此理此气也。浊薄者,亦此理此气也。……至于人则尤为万物之粹,所谓得天地之中以生者也。二气四德者,未凝结之人也。人者,已凝结之二气四德也。存之为仁义理智,谓之性者,以在内之元亨利贞名之也。发之为恻隐羞恶,辞让是非,谓之情者,以及物之元亨利贞言之也。才者,性之为情者也,是元亨利贞之力也。(同上,页三至四)

习斋之主要意思,在于以气为宇宙之根本。虽亦言理,而以理气为“融为一片”。以此别于理学家。

然此以理气融为一片之说,一部分道学家亦已言之。如刘蕺山云:

盈天地间,一气也。气即理也。天得之以为天,地得之以为地,人物得之以为人物,一也。(《刘子全书》卷十一页三)

又云:

或曰:虚生气。夫虚即气也,何生之有?吾溯之未始有气之先,亦无往而非气也。当其屈也,自无而之有,有而未始有。及其伸也,自有而之无,无而未始无也。非有非无之间,而即有即无,是为太虚,又表而尊之曰太极。(同上)

此以气之屈为无;气屈则伸,故即自无而之有。以气之伸为有,气伸则屈,故即自有而之无。此即用横渠之说矣。

刘蕺山名宗周,字念台,浙江山阴人,明亡,于清世祖顺治二年(西历一六四五年)不食死,(《年谱》,《刘子全书》卷四十,页四十九)其弟子黄梨洲,(名宗羲,字太冲,浙江余姚人,卒于清圣祖康熙三十四年,即西历一六九五年。全祖望《梨洲先生神道碑》,《鲒埼亭集》卷十一,《四部丛刊》本,页十一)对于理气之见解,亦与此同。梨洲云:

夫大化之流行,只有一气,充周无间。时而为和谓之春,和生而温谓之夏,温降而凉谓之秋,凉升而寒谓之冬。寒降而复为和,循环无端,所谓生生之为易也。圣人即从升降之不失其序者,名之谓理。(《与友人论学书》,《南雷文案》卷三,《四部丛刊》本,页六)