第一章 城 墙(第2/4页)

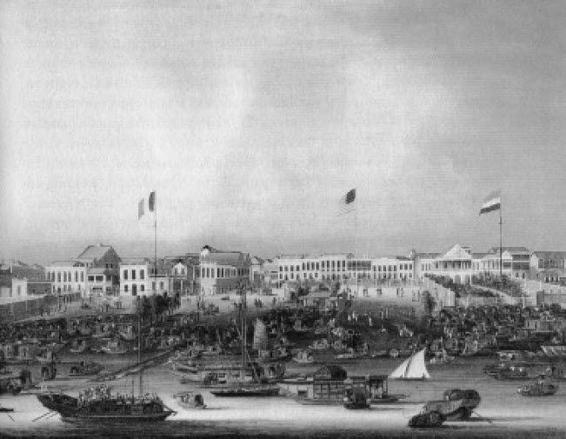

1830年代的广州城与十三洋行

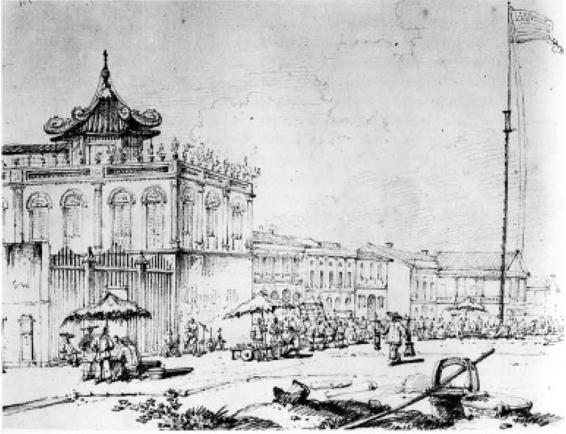

广州洋行。这些西洋人局限于广州西南一隅,自成天地,个中风貌毕现于英国画家钱纳利(George Chinnery,1774—1852)笔下。钱纳利在1825年定居于澳门,在1826年画了广州的美国馆。

钱纳利也喜欢速写在广州的洋人,1838年画了传教士郭士立(Karl Gutzlaff)作福建渔民打扮。郭士立精于语言,经常穿着这身打扮在中国东南沿海传教,操着各地方言,散发宣传基督教的小册。郭士立在1835年与美国传教士史蒂文斯(Edwin Stevens)沿岸航行传教。1836年,史蒂文斯给了年轻的洪秀全一套基督教小册子。

钱纳利也训练了一些中国画师,其中一名在1830年代画了这幅十三洋行图。在钱纳利速写了美国馆之后,而昔日空旷的广场,如今也有些地方给围了起来,成了私人花园。图中所见的商行区在1841年的鸦片战争中为清兵所占领,并于1842年焚毁。

洋人之间颇有来往,有时也奏乐助兴。来访船上有红衣乐手会在广场上演奏,让洋人听得兴起,但让一旁的中国人惊诧不已,听得挺不舒服6。1835年的广州还出现了从未见过的新玩意儿,在蒸汽船上开宴会,还有乐手相伴,沿河而下,航向岛屿密布、风光旖旎的大海7。出了港湾,循小径登伶仃山顶,在十五个挑夫的簇拥下,找一块平坦的大石,摆上鸡鸭鱼肉、美酒糕点,当然也是有乐队助兴。吃饱歇足之后,如果你希望的话,还可顺着山坡踏上厚实干爽的野草,一路滑到山脚8。

语言似乎是个问题,因为放眼广州城和洋行,没半个中国人能读写英语或其他欧洲语言,只有几个洋人能勉强写些粗浅的汉文。但情况也不总是如此——在1810至1820年代东印度公司的全盛期,有十来个英国年轻人来广州洋行学习汉语。他们译了一些中国小说戏曲,甚至还译了一些中国典章,这样便能更审慎评估官府规章是否公正。虽然官吏有时把那些教洋人汉语的中国人关起来,甚至还处决了一人,而教汉文的人往往得偷偷躲到学生的寓所。东印度公司的代表奋力抗争,努力不懈,终于争得以汉语译文(而非英文)呈递商务文书,以及雇中国教习学中国典籍和广东方言的权利。虽然公司董事始终没争得雇佣中国刻工的权利,但他们还是自己用木版刻刊了一本英汉字典。而且他们还设法收了四千本书,里头有不少中文书,在宏伟的洋行里设了图书馆,请公司的资深医生代为管理图书馆。9

随着英国政府在1834年取消东印度公司的对华贸易特权,这段辉煌的岁月也一去不复返。大部分的学生和精通汉文的人被派到其他国家。良师马礼逊(Robert Morrison)死于垄断权废除这年。那所图书馆也撤掉。到了1836年,只有三个在公司的花名册上被列为“学有所成”、可领享年金的年轻人留在广州,其主要工作是照看公司留下的房屋,督办撤离事宜10。在划定给洋人住的区域里,连一家书铺也找不到,因为律令明文规定,不准卖中文书给洋人,即使把地方史志给洋人看也属违法。想找书的话得多走几步路,到城西的一条小巷(这条小巷两头有门,夜里会上锁),里头有两家书铺敢于犯禁,把一些小说、演义和“志怪故事”卖给洋人;有时还代为设法从城里的大书铺买些其他书籍11。

但是多年经验衍生出一种被称为“广东洋泾浜”或“皮钦英语”的语言,几乎所有在洋行间讨生活的人都用它。这种语言把借自葡萄牙语、印度语、英语和各地方言的词汇糅为一体,而后根据汉语来拼读,在发音时把“r”转成“l”,把“b”转成“p”,让来自五湖四海的人能互相联系。“Pidgin”一词源自英语的“business”(生意),发音误转为“pidginess”;而“Deos”(上帝)则成了“joss”,因此“宗教活动”就说成“joss pidgin”。“性”是“lof pidgin”,“窃贼”则是“la-le-loons”,源自“ladrao”,“船只”说成“junks”,“市场”是“bazaars”,“午餐”是“tiffin”,“信件”是“chit”,“管事的人”(mandar)说成“man-ta-le”或“mandarin”,“文书”说成“chop”,“紧急文书”说成“chop-chop”,“十万”是“lac”,“劳工”是“coolie”,“会议”是“chin-chin”,“熟人”说成“number one olo flen”12。在齿辅音之后会加两个“e”,这样“want”就成了“wantee”,“catch”就成了“catchee”。店铺伙计手头放有一本手册,由当地人编纂,当做生意指南。里头列着某个事物的中文名称,再以广东方言标注英文的发音。例如“秤”标作“士开了士”,“一月”就标作“叶那里了”,“西风”标作“威斯温”,“一、二、三”就标作“温、吐、特里”