第二十一章 雪 降(第3/7页)

人调整自己以适应周遭的现实,而日子也还在这么继续下去。有个洋人在大雪停了之后,随巡逻队到乡下去侦察了一两天。他们小心翼翼地绕过一名中国男子的尸体,一把长矛刺穿了他的脑壳。接着他们发现自己走在一条满是脚印的小路上,小路积雪很深,在尽头有一伙村民聚在一起,躲在仍在冒烟的断垣残壁间喝茶守岁,等候大年初一的来临19。

很多中国难民涌向上海,太平军和其他军队动向的流言决定了他们的步伐快慢:有时他们“匆忙沿街路狂奔,有如一群受伤的鹿”,有时则“带着日渐减少的食物和衣服蹒跚而行,脸上布满惊恐之情”20。太平军攻下杭州等城镇时,乔装改扮混在难民里进城,官府为了防止旧事重演,干脆下令关闭城门,拒绝难民入内。外国租界的滨江大道和码头上挤满了人,饥荒和疾病蔓延,外国人采取隔离控制。运河上的印度兵奉命升起吊桥,外国警察实行宵禁,严禁中国人在晚上八点以后上街21。如果遇上巡逻队,外国人必须报上口令,而有居住权的当地中国人则须出示“通行证”。若是中国人没有通行证,一律逮捕,逐出外国控制区。22

英国司令官士迪佛立将军对无常的局势不抱任何幻想,派皇家工兵队的戈登(Charles Gordon)上尉去査看上海防务。他布设了防卫炮兵阵地、堡垒和壕沟,这样英国人既可以保护自己免受外面太平军的攻击,又可以防范城内的中国居民和难民——“从一些居民的不满情绪来看,恐有偶发事端。”23英国侦察兵能看到焚村的火焰、太平军驻地的旗子和军队,看到雪停之后,一队太平军满载掠夺物品而归,扛着米、豌豆、大麦、锅、床和衣服,用矛赶着猪和羊,对世俗需求的规模之大,令英军颇感惊讶24。

甚至到了1862年夏天,情势仍无好转。英国领事报告:“我们这儿又挤满了难民,这次的人数比以往还多。他们居然在房子前面的江岸、石桥边的路上扎营。无数的妇女、老人、孩童风餐露宿,他们没有足够的食物,令人触目惊心。”25战事无休无止,导致缺衣少食,那些为了寻求庇护而住在上海的村民境况悲惨。1862年夏天,李秀成最后一次进攻不成之后,一名自称“慈善家”的西方人写下了他闯进中国难民麕集处之所见:难民挤在汉伯利路(Hanbury's Road)旁以竹子搭成的陋屋里,有些人“外表又瘦又可怜”;一些人“因饥饿和疾病而处于死亡边缘”,他们躺在烂泥地里,每次江水涨潮都会淹在水里;活人中间夹着“腐烂程度不等的”死尸,有时活人就和死去的亲人在一起。一个还活着的母亲躺在地上,虚弱到无法搬动她那两个已死去、光着身子的孩子,他们“身上盖着融雪和烂泥”,躺在她的身旁。这些骨瘦如柴的活人仅靠一种时有时无的捐献“米票”制维持生活,为了买更多的粮食,那位“慈善家”呼吁上海居民捐款五百美元,他保证自己会提供其中的三分之一26。1862年年底,气候寒冷,所有在中国剧院里看戏的洋人都被请求捐献与门票相等的钱,“为饥饿、可怜的中国人提供食物”27。

1862年的大雪之后,洋人的狗开始失踪。最早不见的是一条黑猎犬,在2月份被人从医院附近带走28。第二条是“梯撒”(Teazer),一条浅棕色的长腿牛头獒,尾巴短而粗,鼻嘴色黑29。接着一条名叫“烟灰”(Smut)的黑褐相间的牛头便从皇家海军战舰“紧迫”(Urgent)号上失踪了。之后是两条在一起的母狗——一条是黑白两色的小“日本”,另一条是长着白长毛黑耳朵的“北京”种狗,叫青青,快要生小狗了30。士迪佛立将军的狗在8月8日丢失,是一条“棕白色短毛猎犬”,挂在脖子的项圈上刻有它的中文名31。戴着黄铜项圈的“哥克”,一条白底黑点的大狗在8月15日杳无踪影,这天恰是那位“慈善家”闯进死亡和垂死的难民中间的日子。此后不久,第一条刚剪过毛名叫“水手”的纽芬兰狗被人从伦敦传教会的野犬收容所带走32。1862年岁末,丢失的狗已不计其数了,其中有纽芬兰狗、长毛猎狗、牛头犬、短毛猎狗、獚,苏格兰:“牛”、“骰子”、“弹簧”、“领带”、“木偶”、“漂泊者”、“毕奇”、“托比”、“穆斯”、“格林劳”、“桃热”、“那鲁”、“比尔”……33

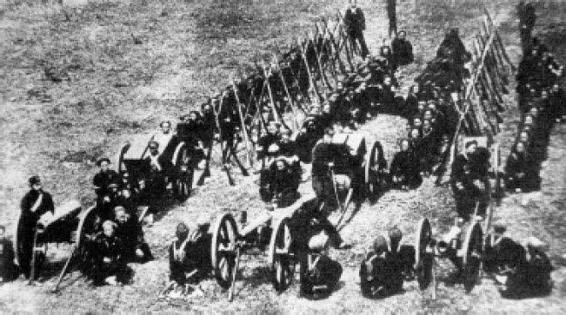

1860年,太平军进逼上海,促使外国人以武力自保,训练中国兵士,组成“常胜军”(Ever-Victorious Army)。常胜军按西洋兵法操练,装备齐全,皆着制服,先后由美国军官华尔(Frederick Ward)、英国军官贺兰(John Holland)、戈登(Charles Gordon)指挥。法国人亦成立类似的组织,名之为常捷军(Ever-Triumphant Army)。这些军队的表现虽然有时荒腔走板,不过在建立上海周边防卫上仍扮演要角,后来又有助于清军在华东压制太平军。中国军队最早的照片是摄于额尔金在1860年攻打直隶时,这两张照片可能摄于1863、1864年之后,所示即在上海由华洋共组的军队。