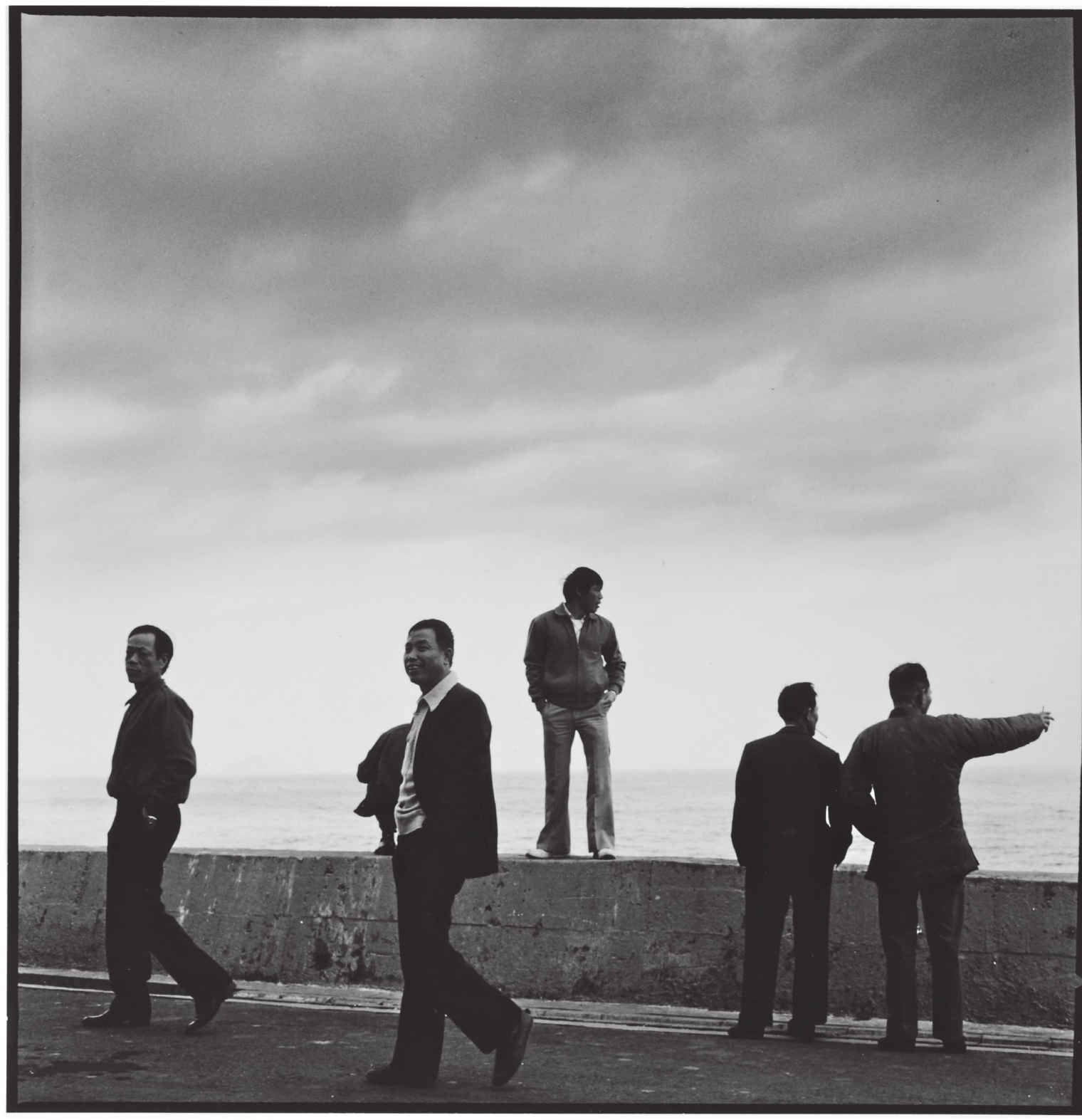

第三单元 难得的时光(第2/10页)

鼻头角,1987

难得的时光

家乡头城的大里是个小渔村,距离龟山岛最近,岛民捕得渔获,通常都会从这儿上岸。临海的天公庙香火鼎盛,几经翻修,如今已是楼阁云起、金碧辉煌的“兰阳第一胜”,很难想象近两百年前,讨海人从福州请来的玉皇大帝,受供奉之处只是一座简陋的小舍。

我很小就陪母亲来过天公庙,当时交通不便,海边道路崎岖难行,一小段路也得搭火车。对童年的我来说,这座庙就像是家乡的边界,多跨一步,就会面临不可预测的危险。最后一次来是服兵役前夕,母亲提着香篮,带我走遍镇上的大小庙宇,最后来到天公庙,见我满脸不耐烦,还特别叮咛:“不要不信,诚心祈求,菩萨就会保佑你平安回家!”

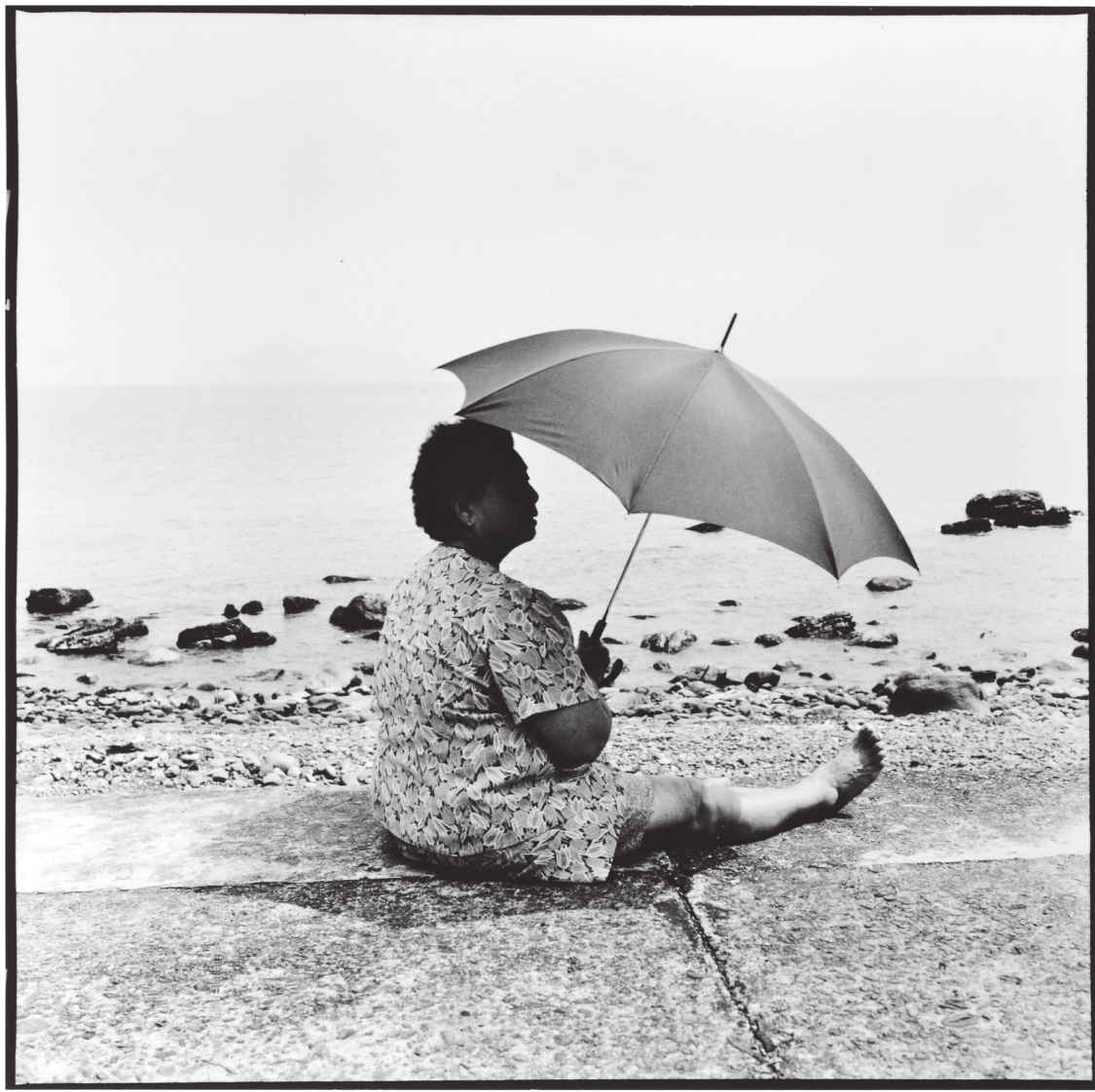

那天返乡,远远看到一位年纪、身材、神态都极像母亲的老妇,脱了鞋在海边撑伞休息,左腿垂在堤防下,右腿伸直舒筋骨,身上洋装是乡下妇女最喜欢的花色。我完全明白:她走了一大段路来天公庙上香,腿酸了,脚痛了。

从小,只要母亲穿起她最好的衣服,套上唯一的皮鞋,我就知道她要去庙里上香了。平时穿惯木屐的她,唯一的那双黑色矮跟包头鞋,由于一年就穿几回,永远像新的一样不合脚,走一走脚指头就疼。终年从早到晚、从里到外绕着家务、农事忙,到庙里烧香是她唯一的休闲。

拍这位老妇人时,我几乎觉得相机对着的就是母亲。正午时分炎阳当头,独坐海边的她却怡然自得,因为这难得的时光完全属于她自己。

宜兰头城,1987

好山好水好埔里

那个年代,埔里人相当自豪,总说他们那儿虽然偏僻,但冬天不冷、夏天不热,山峦青翠、水质甜美,女人家皮肤特别好。台湾台风多,可无论从东边、西边上岸,来到埔里也就被四周环绕的山林挡掉了。“我们这儿是宝地,不可能有天灾!”当地人喜欢这么说。然而,1999年的“九·二一”大地震让山村倒塌了四百多栋房屋,往生超过一百八十人,人们终于惊觉,要敬天畏地啊!

在地震发生后的三年间,南投、埔里一带是我最常造访之地,每个月总有好几趟。台湾佛教慈济基金会在灾区援建了五十所学校,我将每所学校从坍塌拍到有学生从新学校毕业。也因为这个缘分,我皈依证严法师,成为慈济的一分子。

从拍这张照片到现在的三十几年间,埔里真是变化太大了。当时,说到埔里的景点,人人几乎只提一处,那就是位于虎头山麓的台湾地理中心碑。没来前我还在想,光拍个碑有什么意思,但来了才知道此地有多美。

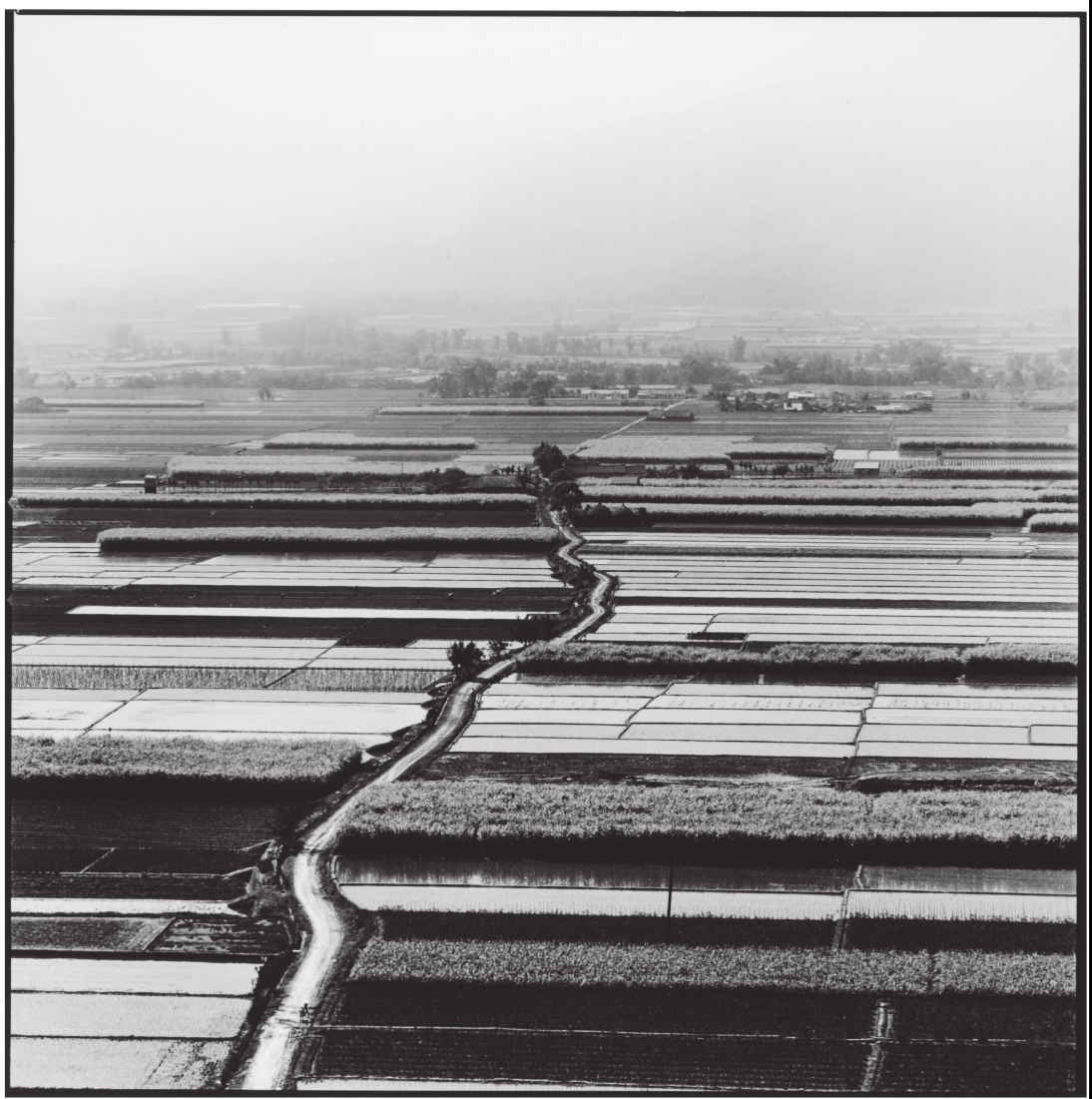

中心碑的园区后方,只要再走个几分钟,就可一览无遗地鸟瞰整个埔里盆地。薄雾像轻纱般遮着四周山峦,刚插过秧的田亩映出一方方蔚蓝的天色,本省质量最好的甘蔗、茭白笋与各色蔬菜穿插其间。田间小径曲折蜿蜒,毫不费力地就破解了那一格格直线的单调。

那时,整个大地还没有到处乱盖的建筑。山村如今变成了繁荣市镇,就跟台湾其他的俗气小镇没什么两样。这样的好山好水好埔里啊,只有在我的照片里找了!

南投埔里,1977

一个美浓的早晨

美浓东门外的小溪,一大早已经十分热络了。婆媳姑嫂们各自蹲在几代人用过的溪石前洗衣,年纪大的仍穿着数百年不变的客家传统大襟。上工女子戴好了斗笠,扎好了头巾,穿着塑胶靴走在老竹搭成的便桥上;对岸的草丛边,几个背着书包的中学生还在磨蹭着不想上学。镇民的日常生活已开始了好一阵,太阳才从竹林后冒头。

堤防边的小路通往伯公坛,背着、牵着小孩的男人们正聚在树荫下聊天。女人做工,男人喝茶,在这儿一点也不奇怪。客家妇女自古以来就是勤俭朴实、坚毅贤德的代名词。男人出门求学经商,女人留守照顾老小,耕田砍柴,上山下海,什么也难不了她们。若说“男主外”,那么客家妇女就是“主四面八方”。闽南人称呼另一半为“牵手”,客家人却称妻子为“辅娘”,可见期许有别。

这个画面,我先用135相机拍了一张,可觉得2:3的长方形比例不够开阔,于是小心翼翼地换上刚买的120瑞典哈苏相机,在同一个位置耐心等候,于溪面清晰映出上工女子的倒影时按下快门。

走过许多乡镇,我不曾于其他地方看过如此安详平和又温馨的一日之始。一个美浓的早晨,让我体悟到什么叫作天生自然。山、水、大地因缘合和,人们依着这样的环境生活,成为与天地融合之人。