五个小故事,重新认识这个“卖国贼”(第3/4页)

铁路建成之日,火车以每小时30公里的速度跑了一个来回,观者无不兴奋雀跃,但“纸包不住火”,很快又引起了朝廷的惶恐:“机车直驶,震动东陵,且喷出黑烟,有伤禾稼。”

唐胥铁路通车后,李鸿章率幕僚乘车视察

东陵是什么地方?是清朝列祖列宗的陵墓所在之地。尽管东陵离铁路还有近百公里远,但慈禧太后勒令必须停止。

于是,唐胥铁路就上演了世界铁路史上最荒唐的画面:由骡马拖着的火车机头,在标准化的铁轨上面蹒跚前行。

这可笑的一幕,直到中法战争爆发,需要铁路大量运煤之后才消失。

但这也是李鸿章对抗朝廷中顽固派的方式:你有一百种方式阻挠,我就有一百种方式变通。

中国的洋务运动,如果说是始自曾国藩的话(创立“安庆内军械所”),那么发扬光大,就是在李鸿章手里。

中国近代早期的四大军工企业中,李鸿章一人就创办了三个,分别是金陵机器局、江南制造局和天津机器局(另一个是左宗棠、沈葆桢创办的福州船政局。(福州船政局的结局,请参看《一场“耻辱海战”的背后》)

此外,上海轮船招商局、开平矿务局、上海机器织布局、漠河金矿这些当时赫赫有名的民企,都是李鸿章一手创立的。中国的第一根电报专线,也是李鸿章极力促成的。

1865年,江南制造总局,现为上海“江南造船厂”。在这里,诞生过中国第一炉钢、第一门钢炮、第一艘铁甲兵轮、第一台万吨水压机,更有中国第一艘潜艇、第一艘护卫舰

在创办这些洋务企业的过程中,李鸿章确实也从中为他自己和家族中饱私囊,但放到大的格局来看,他的眼光确实比当时已经行将就木的清王朝政府要远得多,他所布下的洋务格局,甚至影响到中国的今天。

所以,第四个故事,是关于李鸿章的“远”。

5

到了第五个,也是最后一个故事。

这个故事,发生在1895年,李鸿章已经72岁了。

前一年,爆发了中日甲午战争,中国惨败。

惨败的一方,自然得接受获胜一方提出的条件。

日本首相伊藤博文,1909年被朝鲜义士安重根刺杀

谁去参加这个注定是屈辱的谈判呢?慈禧太后说:我看还得李鸿章。

于是,1895年3月19日,作为清王朝的全权代表,72岁的李鸿章率团抵达日本马关。

面对失败者,日本人狮子大开口,除了割地之外,索赔白银3亿两(当时日本的全年财政收入不过8000万两白银)。当时的日本首相伊藤博文只给李鸿章两个选择:同意,或不同意。没有讨价还价的余地。

李鸿章请示朝廷后说:不同意。

事实上,按照当时中国的惨状,基本是没有什么讨价还价的筹码的。但是5天之后的3月24日,发生了一件事。

李鸿章在回下榻之处的路上,被一个叫小山丰太郎的日本年轻人枪击,子弹击中面部,满脸是血。

根据小山被捕后的供述,他不希望中日就此议和,而希望日本乘胜追击,直捣北京,所以他就做出了刺杀李鸿章的举动。

李鸿章的枪伤经救治后,并没有大碍,只是因为年事已高,无法手术,子弹就永远留在了他的眼眶下,直到他盖棺。他曾叮嘱手下,不要将他中弹时的血衣洗掉,而是要带回国内,因为“此血可报国矣”。

这件事震动日本朝野,因为害怕中国就此寻找借口中断谈判,每天来看望李鸿章的日本朝野政要络绎不绝,天皇的妻子都送来了亲手制作的绷带。

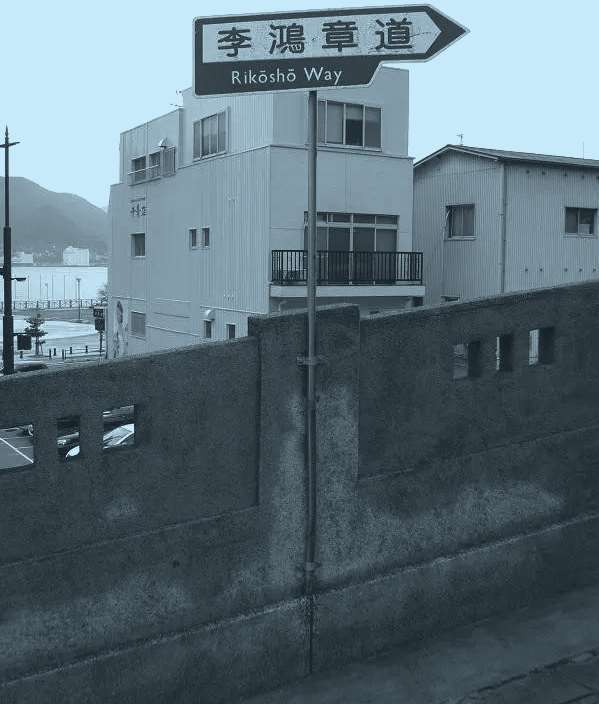

日本下关市(原马关)的“李鸿章道”,当年日本人怕李鸿章再被刺杀,专门为他辟了一条行走小道

但李鸿章需要的是实惠。

因为这一颗子弹,日本索赔的款项,从3亿两白银减到了2亿两白银。(其实其中也有日本怕列强干涉的因素。)

而面对那2亿两白银,李鸿章还做了最后的无用挣扎。

日本当时的外相陆奥宗光回忆:“他要求减少五千万两,视不能达此目的,他则乞减少二千万两,最后他竟对伊藤全权哀求以此些少减额为其归途之饯别。”

按照陆奥宗光的说法,连“少要点钱当回国盘缠”这种话都说出来了,实在有失李鸿章的身份。

李鸿章回国后,舆论骂声一片,但唯独有一句中肯评价:“李鸿章挨了一枪,省了一亿两。”

签下《马关条约》之后,李鸿章发誓不再踏入日本国土一步。1896年,李鸿章出使俄国,必须取道日本,李鸿章坚决不肯在日本住宿,连换船时都不肯搭乘日本的小舢板,而是在两船之间搭一块木板,李鸿章以73岁之高龄,中国第一重臣之身份,就这样在风中颤颤巍巍地走过去。