第四章 基督的曙光(第6/8页)

在欧洲异教徒中的初步传教工作已经完成了,但是为了避免使徒们的成果不致落空,传教工作必须得到当地居民和政府有组织的支持。修道士们便扛起铁铲和斧头,拿上祷告书,来到了日耳曼、俄罗斯、斯堪的纳维亚和遥远冰岛的荒野中。他们垦荒种地,办学传道,给那些遥远的土地带来了文明的启蒙之光。对那里的大多数人来说,文明还只是靠道听途说而来的一知半解。

于是,教皇——整个基督教的最高执行人——就以这种方式使人类精神的各种力量发挥了作用。

务实的人可以获得很多出人头地的机会,而梦想家则可以在宁静的树林中找到快乐。没有白费的工夫,没有浪费的时间,结果便是基督教的权势大增。不久之后,不论是皇帝还是国王都发现,如果忽视了自己臣民中那些基督追随者的意愿,就无法继续实施统治了。

基督教获得最后胜利的方式颇有意思,它向人们表明,基督教的胜利是出于一些实际原因,而并非有些人所说的那样,是因为宗教热情的心血来潮式的突然爆发。

对基督教徒的最后一次大迫害,发生在戴克里先(5)皇帝统治时期。有趣的是,在那些倚仗亲兵卫队之威势进行统治的欧洲权势人物中,戴克里先绝不是最坏的一个,但是他却遭到了相当普遍的非议。他对基础经济的命题一窍不通。

当他发现自己拥有的帝国迅速地四分五裂时,一辈子的戎马生涯使他确信,弱点在于罗马的军事体制组织涣散。边远地区的防御任务交给了当地的军队,而那些士兵已经逐渐丧失了作战的习惯,变成了过平静生活的农夫,竟然向那些理应远拒于国境之外的蛮族兜售起萝卜和白菜。

戴克里先根本不可能改变这套积习成患的体制,所以他想创建一支新型的野战军来解决这一难题。这支新军队由身手敏捷的年轻男子组成,能够在命令下达几周之内进军到帝国疆域内任何受到入侵威胁的地方。

这是一个高明的主意,但恰如所有军事方面的好主意一样,是要花费大量金钱的。这笔钱只能以税收的形式由国内的人民提供。果然不出所料,此举导致百姓怨声载道,声称如果再交一文钱就一贫如洗了。皇帝则说这是他们的错,并且把过去刽子手才有的权力授给了收税官。但是,这一切都是徒劳的。帝国的百姓辛辛苦苦劳作一年,到头来却还要倒贴钱财,于是他们便抛家舍业,蜂拥到城里当起了流民。可是,皇帝陛下却不想半途而废,为摆脱困境,他大笔一挥,又颁布了一条法令。把所有的政府官职、手工艺、商业贸易都变成了世袭职业。这就是说,官员的儿子将来还是官员,不管他是否喜欢。面包师的儿子一定还得做面包,哪怕他可能在音乐方面更有天赋,或者更适合做个典当行的老板。水手的儿子则命中注定要一辈子待在甲板上,就算他到台伯河划船都会晕船。而那些打短工的呢,虽然理论上讲他们还可以做自由人,但是不能离开自己的出生地,无非就是另一种形式上的奴隶罢了。这一下彻底表明,原来的罗马共和国已经堕落成一个东方式的专制统治机构。

这样一位对自己的能力极其自信的统治者,指望他能够容忍或者愿意容忍一小撮人仅仅遵守那些自己愿意遵守的法令,岂不是荒谬至极嘛!但是,在评判戴克里先对基督教徒的粗暴时,我们必须记住他当时处于一种毫无退路的境地。好几百万的臣民们从戴克里先采取的保护措施中获益,却不肯分担共同的重任,因此他完全有理由怀疑这些人的忠诚。

你也许记得,最早的基督教徒没有写下任何东西。他们觉得世界末日随时有可能来到,既然如此,又何必浪费时间和金钱写一些文字东西呢?那些东西不出10年就会被天堂之火化为灰烬。但是新天国并没有到来,而基督的故事(经过100年的耐心等待之后)开始被人们添枝加叶地传来传去,弄得信徒们对这些故事莫衷一是。这时,人们感觉到拥有一本这方面的权威书籍的必要性,于是,一些耶稣的小传和门徒的被保存下来的原始信函被集结成一部大书,称为《新约》。

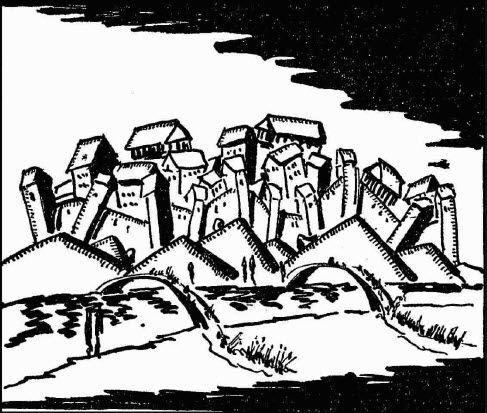

七山之城

在这本书的众多章节中,有一章叫做《启示录》,其中提到了一个建在“七山”上的城市,并有关于它的一些预言(大家都知道,自从罗姆拉斯时代起,罗马就是建在七座山上的)。尽管这位匿名作者小心翼翼地把这座城市称为他所深恶痛绝的巴比伦,但是书中形容那座城用到了“妓女的母亲”“大地的污点”的字眼,还说这座城市浸满了圣徒和殉道者的鲜血,注定要成为魔鬼的栖身之地、邪恶灵魂的归宿及可憎的鸟类的巢穴,等等,诸如此类的贬损之词遍布其中。帝国的法官不需要有太多的洞察力,也能够明白这些文字的影射意义。