第六章 从爵—秩体制到官品体制:官本位与一元化(第7/10页)

对这一点,近现代之交的论者已有强烈感受。1914年5月袁世凯颁布的《厘定新官制纲要》云:

官之有职,所以别职掌之崇卑、定权限之大小。至于官吏升转由卑而崇、由小而大,俸给额数亦为是为差,固易明也。然有处同一之职,而年资有久暂,则俸给亦有多寡,是非别立官等,不足以明之。查官以等分,实为周制;礼失求野,今乃于日本官制见之。我国不然,以品为等,设正从九品之制,而以一切之职配之。凡设一职,必定其品于是。品、职合并,混而不明。

夫品也者,所以别个人之身份与其待遇者也。冠珠补服之异,车帷坐褥之异,甚至上封三代,旁及尊亲,皆视其本身之品以为标准,则其性质,乃国家对于个人之荣施,其理至浅而无可疑。若其不然,子孙任何官职,即以何种官职封其先人,有是理乎?以此言之,则所谓以品为等者,非真以品为等也,乃无官等之名,不得已借品以明等耳(36)。

其实唐宋有阶官制度,实即“官等”。资格、特权与礼遇用阶官来维系,阶官尊卑与职位高下可以不一致。明清阶官制度大大衰落了,九品官品既用作官职等级、又用作官僚个人的资格、特权与礼遇等级,发挥着《纲要》所谓“官等”的功能。官僚要先行获得官职,然后再依此官职的品级,确定其相应的资格和待遇。这样,较之唐宋,各种待遇相对向官职倾斜了。所以明清构成了中国官阶史的又一个阶段。此时职等与官等看上去混淆了,故《纲要》作者觉得有辨析必要,对官品不仅是职等,同时也是官等一点,后文还提供了很充分的说明,文繁不备录。然而作者忘记了,中国历史上有过“官等”,唐宋阶官即是。

无论如何我们看到,近现代之交国门打开、视野扩展,与世界各国的行政制度——例如日本官等之制(37)——的比较,给了观察官品的人们以更深入的眼光。而其所论,反过来印证了我们的论断:九品官品是一个“复式结构”,它把各种位阶,包括职等和官等,以及各种显性和隐性的位阶,都涵盖在内了。所以它不但与美国“职位分类”的文官等级不同,甚至与若干西方国家曾使用过的“品位分等”也不相同,因为它是一个兼容了品位、职位的更大框架;在有些时候(如明清)还有“品、职合并,混而不明”、“借品以明等”的现象,“官等”并不总是一目了然的。

为了理解九品官品是一个“复式结构”,还须从“间架”的角度来观察。唐代的品、阶、勋、爵的间架,“品”就是官品,“阶”就是本阶,“勋”就是勋官,“爵”就是封爵。它们不是简单的级级对应关系,而是以一种复杂的方式组合在一起的。

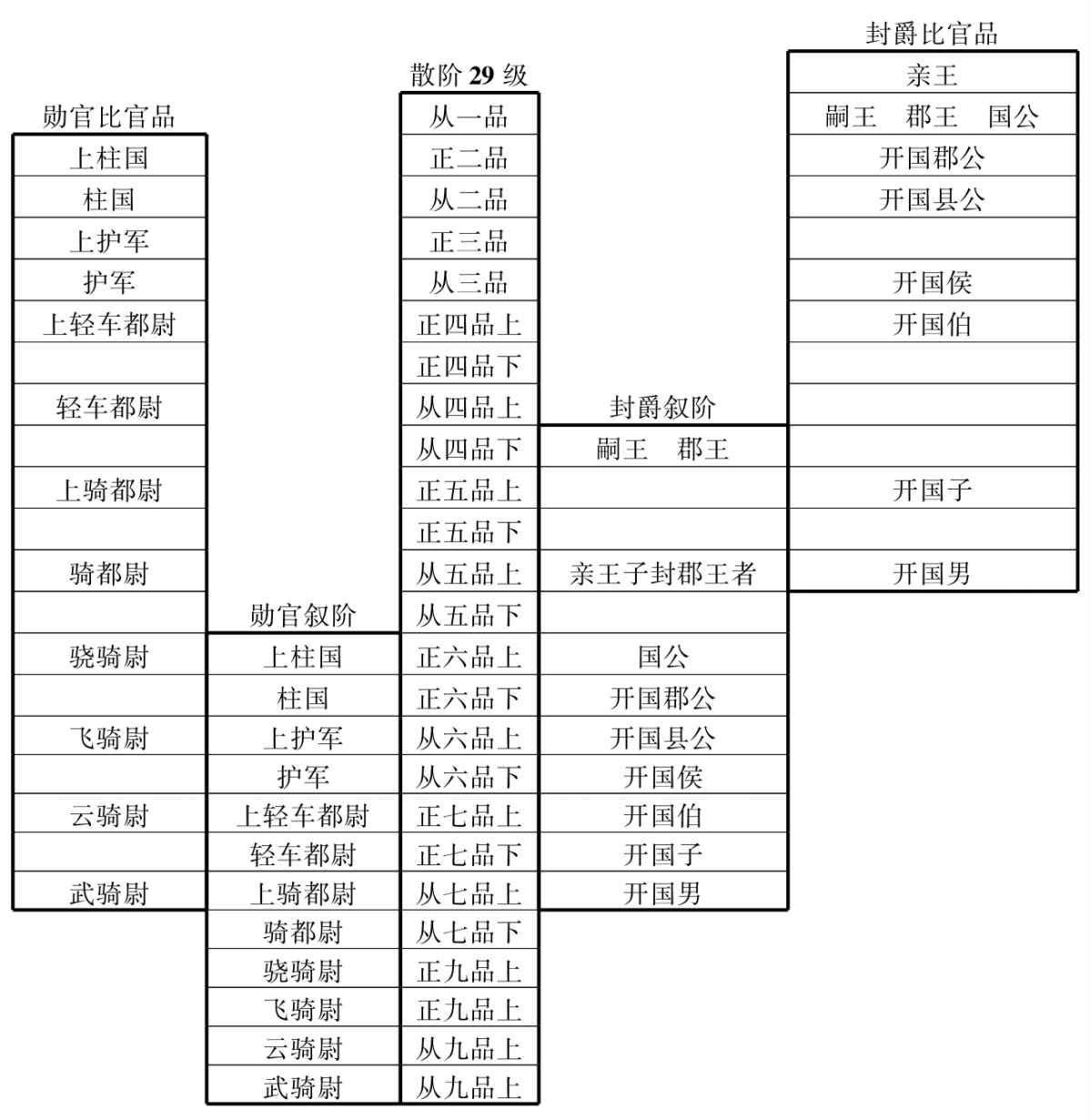

首先,勋官和封爵被纳入了官品,各有其所比品阶(38);进而依照王朝叙阶之法,“有以勋庸”,即“谓上柱国,正六品上叙;柱国已下,每降一等,至骑都尉,从七品下;骁骑尉、飞骑尉,正九品上;云骑尉、武骑尉,从九品上”。此外唐朝叙阶又“有以封爵”:“嗣王、郡王初出身,从四品下叙;亲王诸子封郡王者,从五品上,国公,正六品上;郡公,正六品下;县公,从六品上;侯及伯、子、男并递降一等。若两应叙者,从高叙也。”(39)列表如下。

能够看到,勋官各官号、封爵各爵号本身有其所比的官品。但在叙阶时,它们与官品的关系另有一种安排。勋官从上柱国到武骑尉共十二转,比于正二品至从七品上;但叙阶时,却只从正六品上叙起,下至从九品上。就是说勋官与官品有“比官品”与“叙阶”两种关联方式,后者在官品的纵轴上是大大降低了的。若有位武人立了军功,荣获一转“武骑尉”,则官场中拿他当从七品的官看待;但若那位“武骑尉”到吏部谋求职事官,就只能按从九品上叙阶了,就是说他个人的任职资格只有从九品上,只能做很低的官。封爵还要复杂一点。封爵9级,比正一品至从五品上。嗣王、郡王和国公同居从一品,所以比官品只有8级,正一品至从五品上;而叙阶却是从四品下到从七品上,也低下了一个段落。可见,官品体制确实是一个“复式”结构,其内部间架也是复杂化了的。除了资格一点,若把其他特权、礼遇如授田、朝位等等都考虑在内,还能排列出更复杂的关联间架。

由叙阶即资格问题我们看到,“复式”的意义,还可以从“品秩五要素”来观察。前引袁世凯《厘定新官制纲要》指出:“夫品也者,所以别个人之身份与其待遇者也。冠珠补服之异,车帷坐褥之异,甚至上封三代,旁及尊亲。”由此反映了九品体制的复杂性。现代文官等级是很简洁的,附丽在品级之上的要素,一般只有权责、资格与薪俸;中国传统官阶就不同了。首先其“资格”的结构就非常复杂,还有浓厚的身份意义;进而附丽在品级上的要素还有繁多特权与礼遇,那也大大增加了品位的复杂性。