第十章 刘裕对南燕和后秦的北伐(第3/9页)

第二节 刘裕北伐后秦

灭南燕之后,刘裕又经历了攻灭卢循天师道军、蜀地谯纵政权的战争,和东晋内部的两场内战(对荆州的刘毅、司马休之),压平了南方割据势力和东晋政权内部的反对派。到416年,他将进攻目标转向羌人姚氏的后秦政权。

后秦核心区为关中,并占据着河南地区的西半部。秦晋间的边境线很长且曲折参互。在刘裕攻灭南燕之后,双方西段边界在南阳盆地北缘和秦岭;中段边界在淮河北侧;东段则在泗水西侧。黄河以北是北魏疆域,但北魏又占据着黄河南岸的滑台等地(河济之间),所以秦、晋、魏三方形成鼎峙格局。

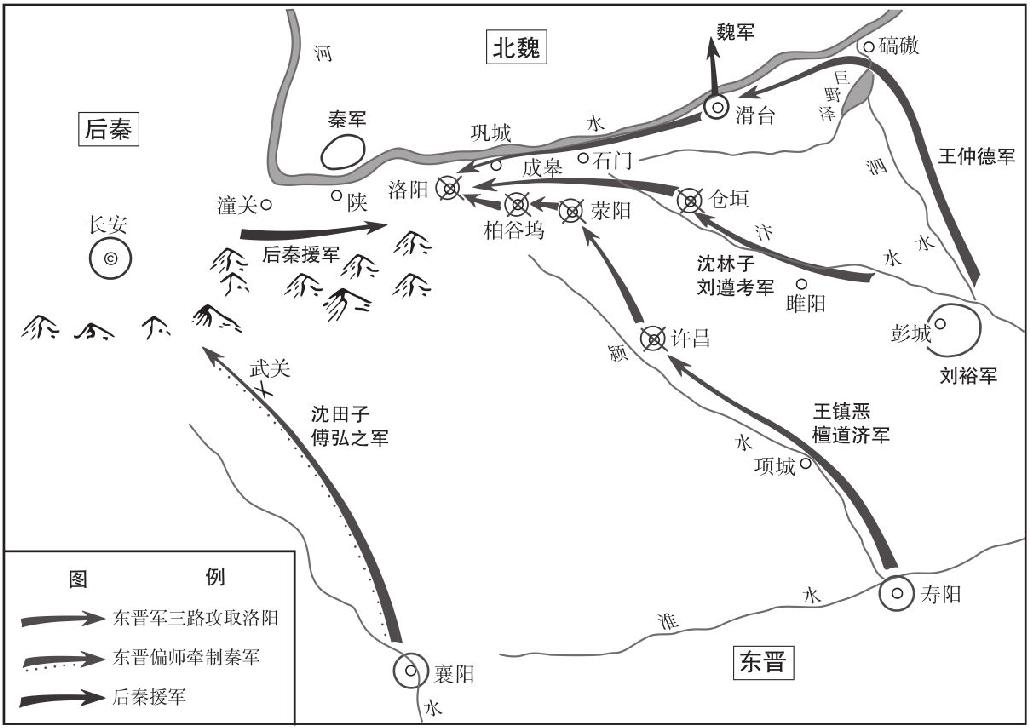

义熙十二年(416年)正月,秦帝姚兴去世,姚泓继位。此时后秦外有赫连勃勃武装的骚扰,内有宗室成员的不满和觊觎,统治很不稳定。但北魏和后秦皇室有联姻之好,所以北魏坚决支持姚泓政权。姚兴死去的消息传到东晋,刘裕迅速做出伐秦决定。二到三月间,他操纵晋安帝朝廷给自己加“中外大都督”之号,东晋举国戒严,进行全面军事动员。[12]四月,刘裕正式发布文告,声称“今当奉辞西旆,有事关河”[13],宣布伐秦计划,但战事直到秋季八月才正式开始。(关于此次战役,可参考图7)

图7 东晋灭后秦之战战略部署和夺取洛阳示意图

刘裕对第一阶段战事的部署

九月,晋前锋诸军发起攻势。这和以往东晋,以及此后南朝的历次北伐都不同的是,没有选择夏季进行战争。晋军本来自三、四月已进行动员,完全可以在夏初展开攻势。但刘裕这次打破惯例,在秋冬发动进攻,是综合了天时、地理和敌我兵力形势之后的全盘计划:

从地理上看,后秦的疆域范围较大,核心区关中有山河四塞之险,刘裕吸取了桓温伐前秦失败的教训,不再从陆路翻山北上,那样后勤保障难以维系,风险过大。他计划先占河南,再攻关中。河南不是后秦的核心区,所以不会发生太惨烈的战事,但只有占领河南,晋军才能开通自淮入黄的航道,溯黄河前往关中。

从季节上看,晋军在九月展开攻势,用整个冬季占领河南地区,这种“反季节作战”,正是要让士兵们在向北进军的过程中逐步适应北方的寒冷天气。待到来年春天已经稳定占据了河南,开通入黄航道,晋军主力舰队驶入黄河,诸军乘春夏季涨水之机再进攻关中,从季节上讲最有利。届时,晋军有汴水、泗水两条航道提供后勤保障,正好进行最艰难的战役。且士兵们有了冬季作战经验,即使战事拖延到下一个冬天,也不致影响大局。如果冬季在河南作战失利,撤回淮河以南也比较容易,不至有重大损失。

所以,伐秦战事第一阶段的目标,首先是占领河南地区,以攻占洛阳为标志;其次是开通自彭城进入黄河的两条航道:汴水—石门航道和泗水—黄河航道。各路军队的进攻计划是:

中线:沈林子、刘遵考二将从彭城出发,溯汴水向西北,负责攻占汴水沿线,并掘开石门水口。虽然汴水航道早已湮塞,但从彭城去往洛阳,走汴水航道更近,且可以避开北魏控制的河段,最为便捷。所以刘裕对沈林子等开通石门的任务寄予厚望。

东线:前锋军总指挥王仲德率东线晋军,[14]自青齐地区(南燕故地)西进,监督朱牧、竺灵秀、严纲三将开通巨野一带的桓公渎故道,沟通泗水和黄河。自桓温伐燕以来,这条航道已经荒废近五十年;同时,东线晋军向黄河南岸的北魏据点进逼。一支由朱超石、胡蕃率领,前往半城(今山东聊城东南);[15]另一支由王仲德率领,进向滑台城(今河南滑县)。滑台是黄河南岸重镇,北魏兖州治所就设在这里。晋军开通桓公渎,舰队自泗水入黄河,必须经过半城、滑台河段,才能溯流驶向洛阳。刘裕希望尽量避免同时对北魏展开战事,但为了保障泗水、黄河航道的畅通,必须拔除北魏在黄河南岸的据点,也可防止魏军趁秦晋鏖战之际窜扰东晋后方。

西线:檀道济、王镇恶北上进攻许昌、洛阳。史书未载两人从何处出发,从当时形势判断,应当是从重镇寿阳出发向西北进军。这支西路军也是以陆地行军作战为主。

八月,在前线的东、中、西三路晋军进入攻势之时,刘裕亲自统帅的晋军主力也从建康出发,乘舰队驶向淮河、泗水。九月,刘裕主力抵达彭城。[16]前锋诸将此时刚刚与敌接战,泗黄航道和汴水航道都未开通,所以主力舰队必须留在彭城,待航道开通后入黄河。按照刘裕部署,前锋诸军攻克洛阳、开通航道之后,都要集结在洛阳待命,等主力舰队开到洛阳,再一起溯黄河向潼关进发。[17]