PART TWO 太平洋 The Pacific Ocean(第21/67页)

我犹豫了很长时间。

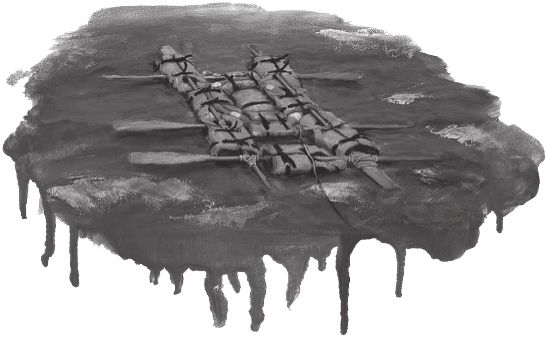

我待在了小筏子上。我不知道自己还能做什么。我只有两个选择,要不在老虎背上栖息,要不在鲨鱼头顶盘旋。我非常清楚老虎有多么危险。另一方面,鲨鱼是否危险还没有得到证实。我检查了一下把缆绳系在救生艇和小筏子上的几个绳结。我把缆绳放出去,直到自己离救生艇大约有三十英尺,这个距离大约正好能平衡我的两种恐惧:怕离理查德·帕克太近,又怕离救生艇太远。那根大约十英尺长的多出来的缆绳被我绕在了搁脚的船桨上。如果有必要,我可以很容易把绳子放松。

一天就要结束了。开始下起雨来。那天一整天都很温暖,阴云密布。现在气温降了下去,倾盆大雨不停地下着,雨水冰凉。在我四周,大滴大滴的淡水啪嗒啪嗒很响地落进大海浪费了,在海面上激起一圈圈涟漪。我又拽着绳子,把小筏子往救生艇那边拉。来到船头后,我将身体重心移向双膝,抓住艏柱,然后站起身来,越过舷边偷偷往里看。我没有看见他。

我匆匆把手伸进锁柜,抓了一只接雨器,一只50升容量的塑料袋,一条毯子和求生指南。我猛地把锁柜盖子盖上。我不想猛地盖上盖子的——只是为了保护我宝贵的食品不被雨淋——但是盖子从我潮湿的手里滑了出去。这是个糟糕的错误。这个动作放下了挡住理查德·帕克的视线的盖子,让我暴露在了他的面前,同时我还发出一声巨响,吸引了他的注意力。他正蹲在鬣狗身上。他立刻转过头来。很多动物都极不喜欢在进食的时候被打扰。理查德·帕克嗥叫起来。他的爪子也紧张起来。他的尾巴尖像触了电一样抽动着。我跌回到小筏子上。我相信是恐惧和风浪共同迅速拉大了小筏子和救生艇之间的距离。我把所有的缆绳都放了出去。我以为理查德·帕克会从船上猛冲过来,从空中飞过,露出牙齿来咬我,张开爪子来抓我。我目不转睛地盯着船看。看的时间越长,这样的设想就越让我难以忍受。

他没有出现。

我把接雨器在头顶上撑开,把脚塞进塑料袋的时候,身上已经湿透了。毯子也在我跌回小筏子的时候被弄湿了。但我还是用它把自己裹了起来。

夜晚已在不知不觉中到来。我周围的一切消失在了漆黑的夜色中。只有小筏子上的缆绳有规律的牵动在告诉我,我还与救生艇连在一起。就在我脚下几英寸,却又遥远得让我看不见的大海拍打着小筏子。海水像手指一样偷偷摸摸地从缝隙伸上来,弄湿了我的屁股。

54

下了一夜的雨。我度过了一个可怕的无眠之夜。雨声很大。雨打在接雨器上,发出鼓点般的声响,而在我周围,从遥远的黑暗之中传来的,是嘶嘶的雨声,仿佛我正置身于一个满是愤怒的蛇的巨大蛇窝里。风向的改变也改变了雨的方向,因此我身体上刚开始感到温暖的部分又被重新淋湿了。我改变了接雨器的方向,几分钟后却很不高兴地惊讶地发现风向又变了。我试图让身体的一小部分,胸前的部分,保持干燥温暖,那是我放求生指南的地方,然而潮湿却故意下定决心要扩散开来。那一整夜我都冷得发抖。我不停地担心小筏子会散掉,把我与救生艇连接在一起的绳结会松开,鲨鱼会来袭击。我不停地用手检查绳结和捆绑的绳子,试图摸明白,就像盲人读盲文一样。

夜渐渐深了,雨下得更大,大海也更加汹涌。连接救生艇的缆绳不再被轻轻地牵动,而是猛地被拉紧了,小筏子摇晃得更厉害,更不稳了。它还在漂,每一个浪打来它都冲上浪头,但是已经没有干舷,每一朵开花浪冲过来,都冲上小筏子,从我身边冲刷而过,就像河水冲刷着卵石。海水比雨水温暖一些,但这就意味着那天夜里我身上连一小块干的地方也没有了。

至少我喝到水了。我并不是真的很渴,但却强迫自己喝了。接雨器看上去像一把倒置的雨伞,一把被风吹开的雨伞。雨水流到接雨器中心,那里有一个洞。一根橡胶管把这个洞和用厚厚的透明塑料做的接雨水的袋子连了起来。开始水有一股橡胶的味道,但是很快雨水就把接雨器冲洗干净,水就没什么味道了。

在那漫长、寒冷、黑暗的几个小时里,看不见的雨噼里啪啦的声音渐渐变得震耳欲聋,大海嘶嘶作响,海浪翻卷,把我扔过来扔过去,这时我只想着一件事:理查德·帕克。我策划了好几个摆脱他的方案,这样救生艇就可以是我的了。

一号方案:把他推下救生艇。那有什么好处呢?即使我能把一只450磅重的活生生的猛兽推下救生艇,老虎可是游泳健将。在松达班,人们都知道它们能在波浪翻滚的河中央游5英里。如果理查德·帕克发现自己意外地翻下了船,他就会踩水,爬回船上,让我为自己的背叛付出代价。