“一战”,被遗忘的14万中国人(第2/4页)

当时的一块银圆,能买30斤上等的大米,还有近10斤的猪肉。而一般的体力劳动者在国内的报酬,也就每月四五块大洋左右。所以说,这个招工条件,是相当优厚的。

所以,告示一贴,报名者无数。

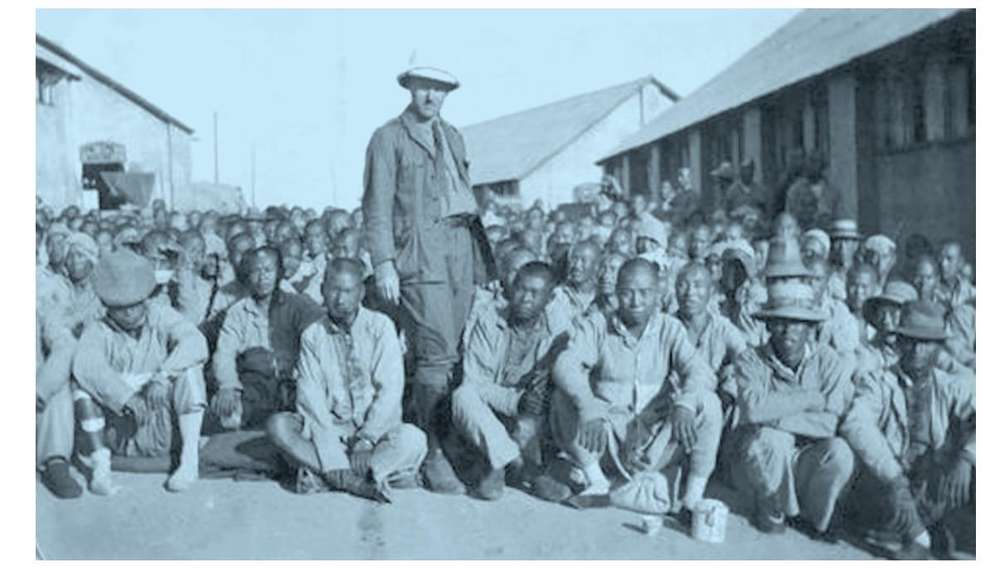

当时英国设立在威海的简易劳工营。劳工要先在这里培训再去欧洲

当然,对于应征者,法国和英国也有考核。他们会进行严格的体检,只挑那些身强力壮的。为了找到更合适的“工源”,英国后来索性把“招工办”从香港搬到了山东威海。法国人也认为,山东人更能适应他们国家的气候。所以在奔赴欧洲的华工中,绝大部分都是山东人(法国人后来回忆,他们到了法国之后每天都要吃苹果)。

1916年8月,第一批大约1000名华工,搭乘轮船抵达法国马赛港。

很多甚至之前连村子都没出过的淳朴中国农民,来到了一个他们从未接触过的世界,以及,惨烈的战场。

5

在先后抵达欧洲的14万华工中,英国人分走了10万,法国人分走了4万,法国后来还转借给美国人1万名华工,为美国欧洲远征军服务。

按照最初的约定,中国派出的华工是不参加战斗的。但实际上,在战火连天的欧洲战场,怎么可能置身事外?

前面提到的那位朱桂生,编号“27746”,一开始被送到法国拉罗谢尔附近的面粉厂工作,后来人手吃紧,就被安排向前线运送粮食弹药。

在法国的朱桂生还算是幸运的。英国招收到华工后,直接把他们都投放到了前线:挖掘战壕,修筑工事,掩埋尸体,清扫地雷,修路架桥……英国人用华工替代了自己国家的码头工人和运输工人,让他们承担了最艰苦、最繁重,甚至是最危险的工作。

华工在战场上紧急修复被炸毁的铁路

可能你现在很难想象,一群从农业国家走出来的人,进入现代文明国家中,并且直接遭遇最惨烈的战争,会是怎样一幅景象?

有一批华工刚刚抵达英国阵地,恰逢德国的轰炸机前来轰炸。第一次看到飞机的华工们纷纷走出工事好奇地抬头看天,然后被扫射和轰炸得血肉横飞。

1917年2月,运送华工的法国轮船阿陀斯号遭遇德军潜艇的伏击,船体被一发鱼雷击中,船上的540名中国劳工全部遇难。

一位名叫张邦永的华工后来回忆,他们有些工作的地方,和敌人的战壕也就相距50米左右。华工就站在敌人的面前挖战壕,战壕都挖好后,英国士兵才进来。

还有更悲壮的。

在1917年法国皮卡第的一场战斗中,德军突破了防线,直接冲入了英法联军的阵地,正在挖战壕来不及撤退的华工们,只能用铁锹、镐头与德军展开肉搏。当英法援军赶到时,大部分华工已经战死。

搬运炮弹的华工

在这个过程中,中国人吃苦耐劳的精神和聪明的天性,给欧洲人留下了深刻的印象。

华工最初都是承担最底层的体力工作,但很快,他们就成为各个工厂中“第一流工人”。在那个时候,在法国后方的港口、车站、仓库等任何地方,只要看到有起重机,在里面操作的基本都是华工。法国海军还专门声明:外籍劳工,他们只要华工。

存放在威海档案馆里的一份英国陆军1918年的报告显示:“中国劳工是所有外国劳工中最优秀的……大多数劳工都能熟练地工作或者说能很快掌握工作技能,而且他们一直都在铁路、兵工厂和坦克车间高效率地工作。”

而法国军队总司令福煦,也曾在给法国总理的信中写道:“(华工)是非常好的劳工,他们可以成为最好的士兵,在炮弹的狂射之下他们能保持很好的姿态,毫不退缩。”

6

然而,华工们得到的待遇,却配不上他们的付出。

原本合同上签订的“包吃包住”,到了国外,都被推翻了。华工的伙食费、置装费、医疗费等,都是要在薪金中扣除的。一个普通华工,每个月可能只能拿到原先承诺薪水的一半。

比起克扣薪水,更不能让华工忍受的,是人格上的歧视。

每一个华工手上,都有一个铜镯,上面有一个属于他自己的编号,没有人会记住他的名字。所有的人,都是集中营式的管理,平时不准外出。

法国人对华工要宽松一些,比如允许他们穿着平民服装去酒吧或咖啡馆,但英国人却因此提出抗议,认为法国人这样管理,会加大英国人管理的难度。

英国人对华工的管理非常严格,不仅施行集中营式管理,对不服从命令的华工,动辄鞭打,甚至枪决。在后来被发现的英国人用来和华工交流的语言手册上,都是命令式的语句,其中还有一句:“这是欧洲人用的厕所,中国人不准用。”