第八章 莫扎特服务德国帝国主义(第10/17页)

莫扎特在法国

德军于1940年6月开进巴黎。占领者即刻开始强行干涉法国首都的日常生活。为达到这个目的,戈培尔的宣传部成立了宣传连(Propaganda-Staffel),以接管媒体和文化事务。但同年8月,里宾特洛甫(Joachim von Ribbentrop)任命奥托·阿贝茨为德国驻法国大使,文化事务也成为阿贝茨的负责领域。阿贝茨虽然推行无情的种族净化政策,和德国警察及盖世太保合作,收缴犹太人艺术收藏,查禁不可接受的文学作品等等,但他比戈培尔更关心建立两国之间建设性合作的氛围。

阿贝茨是法国迷,他特别想把法国知识精英拉拢到纳粹事业上来。1940年9月,他在波兰大使馆前驻地萨冈宾馆(Hôtel de Sagan)为巴黎德国研究院(Institut Allemand)揭幕,并任命罗曼语文学专家卡尔·艾普亭(Karl Epting)为院长。在接下去的四年里,德国研究院将在协调、建设法德亲善方面扮演重要角色。在艾普亭的热情领导下,学院开展了一项宏伟计划,以一系列活动来高调展示德国文化经典,“充分利用经过时间检验的声名和品位”[516]。

莫扎特的音乐无疑也位列“德国文化经典”,是一个可用来促进两国友谊的诱人武器。这不只是因为莫扎特的音乐具有超越国界的吸引力,也是因为法国人早就对莫扎特有着强烈的兴趣和热情,最明显的就是体现在几位学者——泰奥多尔·德·维泽瓦、乔治·德·圣弗瓦、阿道夫·伯斯肖和亨利·盖翁(Henri Ghéon)——新近的深入研究上。[517]法国人对莫扎特景仰若此,德国研究院自然乐于加以利用,1941年的莫扎特年纪念就给了他们一个完美的机会。例如,1941年5月,德国研究院赞助柏林国家歌剧院造访巴黎歌剧院。柏林国家歌剧院带来了德国剧目的两个台柱:由约翰内斯·许勒(Johannes Schüler)指挥的莫扎特《后宫诱逃》和赫伯特·冯·卡拉扬指挥的瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》。基·费绍尔(Guy Ferchault)在《音乐信息》报道说,法国公众对两场演出都报以巨大的热情。费绍尔也感谢艾普亭和德国研究院组织了整个活动。[518]

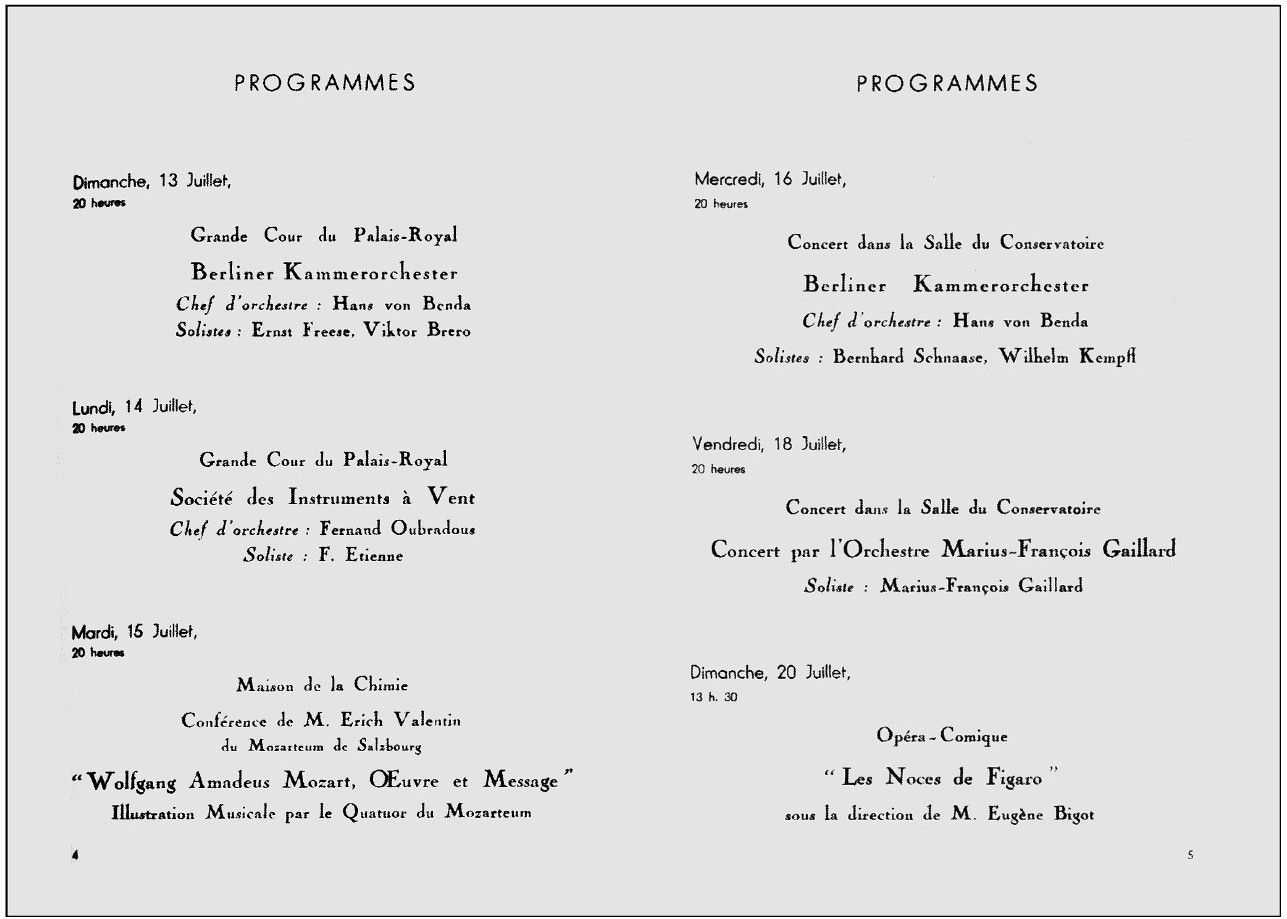

在德国研究院庇护下,“巴黎莫扎特音乐周”(Semaine de Mozart à Paris)于7月13日至20日举行。音乐周规模更大,也真切地展示了法德两国的合作。巧的是,一块莫扎特纪念牌恰于此时在博维旅馆(Hôtelde Beauvais)揭幕,以纪念1778年莫扎特于该旅馆的五个月逗留。音乐周共四场音乐会,在不同的场地举行(包括巴黎皇家宫殿广场和巴黎音乐学院),法国和德国乐团各演一半。[519]宣传性元素包括埃里希·瓦伦丁的演讲《沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特,他的作品和信息》(Wolfgang Amadeus Mozart, oeuvre et message)。演讲中,萨尔茨堡莫扎特学院四重奏做了示范演出。之后,该团在维希法国诸城市举行巡演,上演同一套曲目。莫扎特周的压轴戏是巴黎喜歌剧院的《费加罗的婚礼》,由欧仁·比戈(Eugène Bigot)指挥。

30.(本页和下页)德国研究院于1941年7月13日至20日举办的巴黎莫扎特音乐周的节目册。

莫扎特音乐周的节目册也反映出两国大致相等的参与度。就法国而言,法兰西喜剧院(Comédie-Française)的总管让—路易·弗多瓦耶(Jean-Louis Vaudoyer)写了一篇题为《莫扎特在巴黎》的文章。文后是莫扎特在1778年7月3日给父亲的一封信的法译本。信中,莫扎特以罕见的积极评价描述了自己在巴黎的经历。如果还需要其他素材佐证法德两国对莫扎特的共同崇敬,节目册还收录了乔治·桑、安格尔、斯汤达、歌德和弗里德里希·麦尔乔尔·格林等重要人物对莫扎特的评价。

德国方面的主要供稿人是海因里希·施特罗贝尔(Heinrich Strobel)和埃里希·瓦伦丁。施特罗贝尔此前是新音乐刊物《米洛斯》(Melos)的编辑。他在1938年离开纳粹德国,来到巴黎,主要是由于他的社会主义倾向。他被聘为《巴黎时报》(Pariser Zeitung)的音乐通讯员,文章里常显露出亲德倾向。[520]他为瓦伦丁演讲中上演的三首四重奏撰写了曲目介绍,还写了一篇题为《莫扎特的天才》(Le Génie de Mozart)的文章。值得注意的是,这些文字并未显露出任何明显的纳粹修辞,其中后一篇还强调了作曲家“综合”各民族风格的“能力”。[521]与之形成对比的是,埃里希·瓦伦丁的《萨尔茨堡莫扎特学院的历史和使命》(Le Mozarteum de Salzbourg, son histoire et sa mission)一文则紧贴宣传阵线;特别是,它提到该校最近升级为帝国音乐高等院校及其让年轻一代在文化、政治、哲学背景中理解音乐的教学目标。[522]