PART THREE 墨西哥托马坦镇贝尼托华雷斯医院 Benito Juare'z Infirmary, Tomatlan', Mexico(第8/11页)

“我们各自占据着救生艇的一端。意志力能够筑起高墙,这真有意思。一天天过去了,好像他并不存在。

“但我们不能完全忽略他。他是个畜牲,但是个实用的畜牲。他双手灵巧,而且了解大海。他脑子里尽是好主意。就是他想起来造一只筏子捕鱼。我们活了下来,这全得感谢他。我尽力帮助他。他脾气很急躁,老是对我吼,侮辱我。

“母亲和我没有吃水手的尸体,一口也没吃,尽管我们因为没有吃的而变得虚弱,但我们开始吃厨师从海里抓到的东西。母亲一辈子是个素食主义者,却开始吃生鱼和生海龟。那段日子对她来说非常艰难。她一直没有从强烈反应中恢复过来。这对我来说容易得多。我发现饥饿让什么东西都变好吃了。

“当你的生命获得暂时解救的时候,你不可能不对那个解救你的人感到一些友好之情。当厨师拽上来一只海龟或是一条大鲯鳅时,那真是令人兴奋的时刻。我们咧开嘴笑起来,有好几个小时胸中都感到热乎乎的。母亲和厨师文明地交谈,甚至开起了玩笑。在这样的时候,我带着——是的——带着温柔的感情看着他。带着爱。我想象我们是可靠的朋友。即使在脾气好的时候,他也是个粗俗的人,但是我们假装没注意到,甚至对自己也这么假装。他说我们会来到一座小岛上。那是我们最大的希望。我们费尽眼神,在地平线上搜寻小岛,而小岛却一直没有出现。那是他偷食物和水的时候。

“了无生气的无边无际的太平洋像一座高墙竖在我们周围。我从来不认为我们能绕出去。

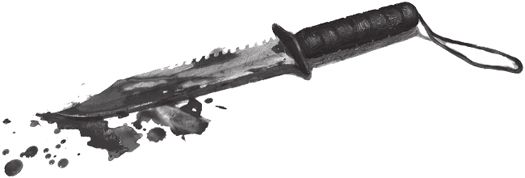

“他杀死了她。厨师杀死了我母亲。我们在挨饿。我很虚弱。我抓不住海龟。就因为我,我们没抓住海龟。他打了我。母亲打了他。他回手打了她。她转身对我说:‘走!’一边把我朝小筏子推过去。我朝小筏子跳去。我以为她要和我一起去。我落到了水里。我匆忙爬到了筏子上。他们在搏斗。我什么也没做,只是看着。我母亲在和一个成年男人搏斗。他很灵巧,肌肉发达。他抓住她的手腕,拧了过来。她尖叫一声,倒了下去。他过去骑到她身上。刀拿出来了。他把刀举了起来。刀落了下来。再举起来的时候——刀是红的。刀不断地举起又落下。我看不见她。她在船底。我只看见他。他停了下来。他抬起头来看着我。他朝我扔了一个什么东西。一道血打在了我脸上。没有一条鞭子能比这打得更疼了。我手上捧着母亲的头颅。我松开手。它掉进水里,周围腾起一团血雾,她的一绺头发像一条尾巴拖在后面。鱼绕着圈向头颅俯冲过去,直到一条鲨鱼的长长的灰色影子挡住了它的去路,它不见了。我抬起头来。我看不见他。他正躲在船底。他在把我母亲的身体扔到船外面的时候出现了。他的嘴是红的。水里乱糟糟地挤满了鱼。

“那天剩下的时间和那个夜晚我是在小筏子上度过的,我一直在看着他。我们没有说一个字。他可以把系住小筏子的绳子割断,但是他没有这么做。他留着我,就像留着内疚的良心。

“早晨,在看他看得很清楚的情况下,我拉住缆绳,上了救生艇。我非常虚弱。他什么也没说。我也没说话。他抓住了一只海龟。他把海龟血给了我。他把海龟宰了,把最好的部分放在中间凳子上给我。我吃了。

“后来我们打了起来,我杀了他。他脸上毫无表情,既没有绝望也没有愤慨,既没有恐惧也没有痛苦。他放弃了。他让自己被杀死,尽管我们仍然搏斗了。他知道自己太过分了,哪怕是用他那兽性的标准来衡量。他太过分了,现在他不想再继续活下去。但是他从来没有说过‘对不起’。为什么我们改变不了自己的邪恶呢?

“刀一直放在凳子上,就在我们眼皮底下。我们都知道。他一开始就可以把刀拿在手里。是他把刀放在那儿的。我把刀拿了起来。刺进了他腹部。他露出一副怪相,但是还站着。我把刀抽出来,又刺了进去。血涌了出来。他还没有倒下去。他看着我的眼睛,非常非常慢地抬起头来。他这么做有什么含义吗?我认为那是有含义的。我把刀刺进了他的喉咙,就在靠近喉结的地方。他像一块石头一样倒了下去。死了。他一句话也没说。他没有遗言。他只是把血咳了出来。刀有一种强大的力量;一旦动起来,就很难停下来。我不断地捅他。他的血使我龟裂的手不再那么疼痛。他的心脏很难弄——连着那么多管子。我还是把它挖出来了。味道很好,比海龟好吃多了。我吃了他的肝脏。我把他的肉一片片割了下来。